大藏家胡慧春:收藏到最后是什么?

- 时间: 2017-12-06 19:44

- 作者: admin

收藏到最后是什么?

扬名后世?家产万贯?

求得消遣一乐?还是其他?

今天我们用民国大藏家胡慧春

一生的收藏经历和心得领悟,

来回答这终极一问。

虎父无犬子 大学始收藏

胡慧春父亲 胡笔江

暂得楼楼主胡惠春与大藏家张伯驹一样,也有一位非常了不起的传奇父亲——被称为“中国十大银行家”之一的胡笔江。

胡笔江20岁时就喜得长子胡惠春,那时他还在扬州仙女庙义善源银号当店员。聪明又勤奋的胡店员,就在这最基层的职位上扎扎实实积累了几年经验。

后来经人介绍,胡笔江进入交通银行北京分行,任调查专员。1914年升任北京分行经理。胡经理主持行事,井井有条,营业猛增,成绩斐然,这让银行的高管们颇为满意。于是,自从胡惠春有记忆起,他的父亲就是一位年轻有为的金融界精英。

然而,这位银行家父亲最了不起的还在于,他并没有急功近利地把儿子培养为金融人士,而是聘请名师在家教授四书五经,使其接受传统的儒家教育,先成人、后成才。

中学毕业后,胡惠春顺利进入当时著名的燕京大学,攻读地质学。这个学科和家族的金融行业无关,和他当时的文史艺术兴趣也无关。至于为什么会选此冷门,现在已不得而知。总之大学时,胡惠春就喜欢上了陶瓷,开始了收藏。

他生平第一次购买的藏品是一件19世纪的民窑笔洗。这件笔洗在他后来琳琅满目的珍藏中,要算是最最普通的了。但胡惠春对它不离不弃,相伴一生。

因为战乱不断,胡惠春全家数经迁徙。每次搬迁,他都不得不留下大量藏品,或送出部分。若仅论古物价值,他后来藏品中绝大部分都比这件民窑笔洗高很多,但胡惠春一直保留着“初恋般”的平凡笔洗,保留着那份青葱岁月的美好回忆。藏品对于真正藏者的意义,正应是这样超越金钱和岁月的情感联系吧。

02

婚姻登对 子承父业

胡慧春及其夫人

大学结束后,在父母之命、媒妁之言的合力下,21岁的胡惠春很快成婚了。新娘是16岁的大家闺秀王华云,甜美贤惠、知书达理。1932年王家与胡家联姻时,均为名倾一方的望族。

王华云的父亲王景琦,少年入举,字冠八邑,凭借书法名声大噪。民国后任江苏省文史馆馆员。文史资料所载《王氏兄弟小传》提及王景琦生活时说:王景琦家财富裕,为人不谋权不争利,“故里人很尊敬他,称王三太爷,不失为旧社会之一名士”。

相比之下,金融大家胡家更为显赫。胡笔江当时的事业如日中天,与南洋华侨黄奕柱创办中南银行已有十年之久。他以金融家身份与政界过从甚密,1933年被民国“四大家族”成员之一的宋子文指派为交通银行董事长。

无论从家庭、婚姻、事业还是地位来说,胡慧春接下来的人生道路,必将一片坦途。但人生终是无常,世事总是难料。1938年8月24日,其父胡笔江从香港乘坐飞机,准备到西安与民国政府要员商讨战时金融问题,不料起飞不久,即在广东中山市上空遭遇日本军用飞机截击,机坠人亡。

58岁的胡笔江遇难后,国民政府追认他为烈士,蒋介石电唁其家属。很多政界大咖都送了花圈挽联,并在挽联中赞其为“金融巨子”。

父亲的突然离世无疑对长子胡惠春是一道猛烈的晴天霹雳。在承受巨大悲痛之后,胡惠春仿佛一夜明了:他必须担当责任,撑起整个大家族。他必须放弃以文史与艺术为主业的想法,子承父业,挑起大梁,掌管中南银行。

虽然晚年的他回忆一生时,常常困惑在过去的生命历程中,是否走错了路。他认为自己实在应该从事文化活动。自从购藏第一件艺术品开始,他对每件重要藏品及其相关事情,都记得清清楚楚,反而于他自己家族银行有关的事宜,却印象不深。

然而,人生没有回头路。如果当初他选择走金融道路,还会有后来的大藏家胡惠春吗?

03

欣然而遇 好古敏求

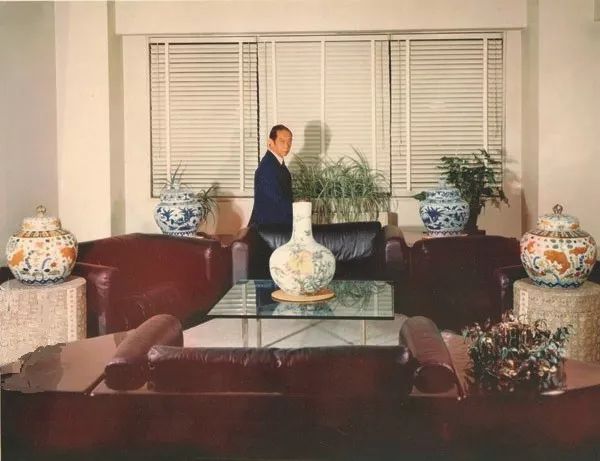

1980年代初,胡惠春在自家客厅

在忙碌的银行事务之外,胡惠春一直没有停下收藏的脚步。他欣赏书画之博大精深、写怀抒情;喜欢文玩之含蓄婉转、诙谐风趣;更醉心于御瓷之雅致细腻、傲绽华彩。

除开价值连城的收藏,其实,更让他享誉全球的则是他的堂号——暂得楼。此堂名源于王羲之名作《兰亭序》:“当其欣于所遇,暂得于己,怏然自足”。楼主对藏品欣然而遇的喜悦,以及不执迷于私人对器物占有的心境,一览无余。

由于他笃学尚古、专精覃思,1945年,胡惠春受聘为北京故宫陶瓷专门委员,那年他年仅才35岁。1950年,他又受聘为上海市文物管理委员会委员。任职期间,他将自己珍藏的明清官窑瓷器等各类文物268件,捐献给上海市文物管理委员会。

这一大宗珍贵瓷器,对于筹建当时文物基础相对薄弱的上海博物馆,可以说起到了奠基的作用。

随后,胡氏全家移居香港。不过,在香港继续中南银行业务的胡慧春,并没有断掉与大陆文物界的联络。

解放初期,受周总理号召,他与香港知名学者及教育家陈君葆、当时新任中国文化部部长沈雁冰、文化部文物局局长郑振铎等人,在香港秘密组织国宝收购小组,由内地出资,大量购买战乱散失香港的重要文物,尤其是古籍善本、清宫书画等,运回大陆。

最值得一提的是,他曾经秘密帮助疏通关系,协助大陆购回赫赫有名的“二希”——王珣的《伯远帖》和王献之的《中秋帖》。这样,加上深藏故宫的王羲之《快雪时晴帖》,乾隆皇帝深爱的三希堂法帖才完好团聚于北京故里。

1960年,胡惠春又积极参与创建香港著名文物收藏团体——敏求精舍。后曾八次担任敏求精舍的主席。

04

千帆过尽 暂得而乐

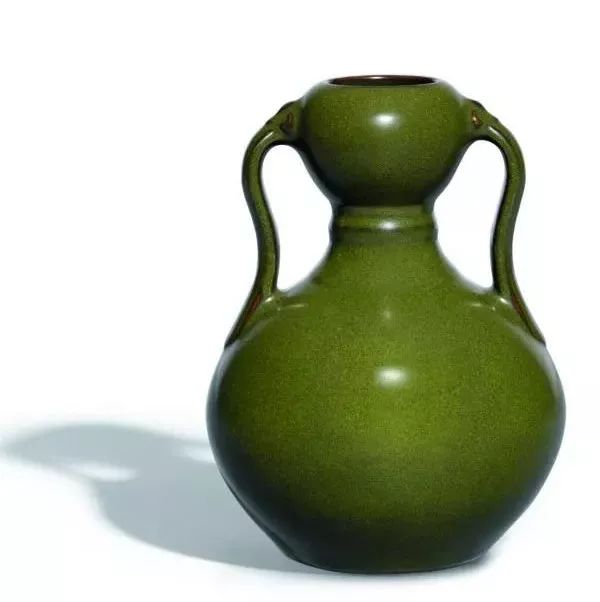

胡惠春旧藏 清乾隆 茶叶末釉葫芦尊

后来,胡惠春移居美国,西方收藏界习惯称呼其为 J. M. Hu。他执着地追求藏品之完美,令人印象深刻。任何一件清代官窑瓷器若有丝毫瑕疵,他都不会接受。藏品成双配对,以达到陈列时的美观,这是胡惠春在收藏中追求完美的另一种表现。

登门胡府拜访过的已故上海博物馆副馆长汪庆正曾说:“胡先生对陈设之讲究,可以说达到美轮美奂的佳境。家具完全是清初之紫檀,四壁悬挂明代缂丝花鸟树石画,瓷器对称陈列,此外一无杂物,气象清雅脱俗。”

后来,胡慧春的部分藏品,分别于1985年、2012年交于纽约苏富比举和香港苏富比举办专场拍卖,上拍时,多件明清御瓷,都创下中国瓷器最高拍卖纪录,轰动一时。

除透过拍卖释出藏品外,1989年,他再次将101件自晋至清的历代瓷器精品,捐赠给上海博物馆。上博为其出版专书,并以胡氏堂号“暂得楼”为名,开辟专馆陈列。

千帆过眼、繁华落尽,每一个藏者,都只是宝物的暂得者,没有人能真正拥有一件艺术品,收藏到最后,一份坦然的心境而已。要领略到大藏家这份看透缘起缘灭,不执著于“物“的境界,我们一起多加修炼吧。