曹兴诚:大收藏家之中的典范

- 时间: 2013-12-03 14:42

- 作者: 本会整理

曹兴诚出身军人家庭,其父祖籍山东济宁。籍贯山东济宁,1949年出生于台中清水镇,在家里7个兄弟姐妹中排行第6。

从台大电机系毕业后,他进入台北交通大学管理科学研究所继续深造。

财富积累

1974年进入孙运璇创办之工业技术研究院,加入RCA计划,前往美国学习半导体之生产技术。

1978年,曹兴诚作为先遣研发部队成员之一,与工研院电子所一批人一起在美商RCA处掌握了七微米的制造技术,为台湾的积体电路工业谱出序曲,跨进了硅时代。

1982年,台湾第一家集成电路公司联华电子成立,曹兴诚转任联华电子副总经理,进而接任总经理、董事长。后来,联华电子在一连串的发展与并购后,成为世界第二大晶圆代工厂,常被拿来与世界第一大的台积电比较;而曹与台积电的董事长张忠谋也被称为台湾半导体双雄,两人之间存在“瑜亮情结”。

2001年,由他领军的联华电子已成为台湾第二大半导体公司,同时也是世界上第二大专业晶圆代工厂。目前,联电创造的0.13微米制程良率处于业界第一的地位。

2005年,联电因为违反政府的中国大陆投资规定间接投资和舰科技而遭到新竹地检署搜索,并被控以背信及违反商业会计法,曹兴诚也因而辞去联电董事长职务,目前为该公司的荣誉董事长。此案目前在高等法院更一审后仍判无罪。

2008年,曹兴诚在陈水扁执政时期不断受到打压,官司缠身,宣布退出联电,出任荣誉董事长。

2011年1月,曹兴诚因和舰案诉讼以及新加坡政府的大力邀请,正式申请入籍新加坡,并宣布放弃中华民国国籍。[1]

公益慈善

2008年5月27日,四川汶川大地震后,曹兴诚在香港佳士得举行的抗震救灾慈善拍卖会上,将头一年用6750万港元拍下的“清乾隆御制料胎彩画珐琅西洋母子图笔筒”,再次以6500万港元拍出,将半数款项通过台湾红十字会及法鼓山佛教团体,支援汶川灾区抗震救灾,余款则分别捐给台湾其它慈善机构。

西周初期青铜带盖簋

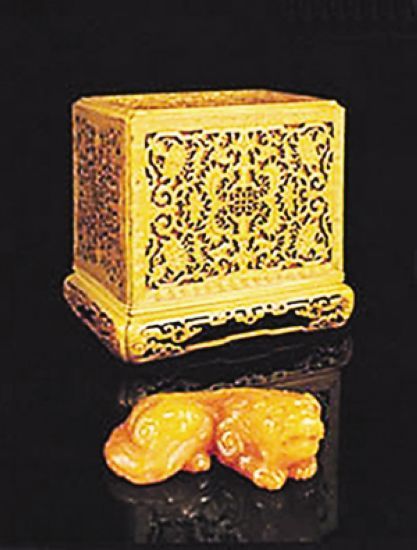

田黄石雕瑞狮纸镇“玉旋”款

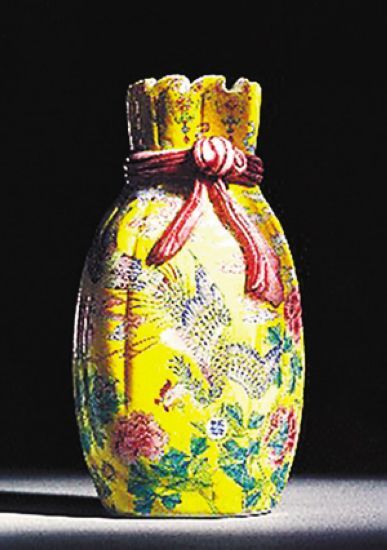

清乾隆料胎画珐琅彩黄地浮云飞凤牡丹纹包包袱瓶

明嘉靖鱼藻纹罐

曹兴诚,就算从企业战场退休了,但有他在的地方,绝不寂寞。他关键一子捐笔筒义拍,让人们真正见识了当代全球大收藏家的手笔。首先,他抛砖引玉,让世人知道真正的收藏家,不是那种豪掷千金,只知追逐艺术投资暴利的人物;其次,透过佳士得的香港国际拍卖平台捐款四川,得到的公关效果,远远胜于埋藏在一连串的企业捐款名单里。第三,透过这次义拍,他的“两岸和平共处法”理念,又再次扩散到了两岸三地。现在,连香港、中国大陆,甚至全球,都知道有一位Bob Tsao(曹兴诚的英文名),以前是位半导体豪雄,现在是位大收藏家,正致力于台海和平。

捐乾隆笔筒振灾 树立大收藏家典范

一只笔筒,可以发挥这样绝大的威力,也只有曹兴诚才办得到。笔筒的来头是什么?这只“清乾隆御制料胎画珐琅西洋母子图笔筒”,是罕见的玻璃胎古董,是在涅白料胎上精绘珐琅彩,四面对称,以绚丽的色彩描绘温馨母子图。是乾隆时期料胎画珐琅器的精品。

英国苏富比主席James Stourton,前年11月出版的《Great Collectors of Our Time》一书,集结了1945年以来,他认为当代最伟大的一百位收藏家。仅有三位华人入列百大收藏家,分别是香港大收藏家仇焱之、赵从衍,以及台湾的曹兴诚。而仇焱之、赵从衍斯人已逝。曹兴诚成为华人收藏界的代表人物。

这回,他无负百大收藏家之名。去年的香港佳士得春拍,曹兴诚在香港受访时就说:“碰到这么大的灾难,收藏家如果没有什么表示,还在那边拼命买东西,我觉得好像有点交待不过去。”“你们有这么多钱买东西,却对灾难毫不关心,连进拍卖场来,立场都觉得很为难。所以捐点东西,才不会有心理上的尴尬。”

在他首度揭露义拍的个人部落格(注:博客)上,甚至这样写道:“当然,筹款不一定需要义卖东西;但这样或许可以让人了解,收藏家不一定都是占有欲超强的怪物;也有人收藏的目的是为了欣赏或研究,并不那么在乎拥有与否。”

收藏经验分享

收藏是手段,习得鉴赏力是目的

早在上世纪80年代,有一次,我想买个礼物送朋友,打听到朋友喜欢古玉,于是去一家古董店购得数块古玉。接着,我买了些介绍古玉的书来研究,结果发现所买的都是赝品。我把赝品退回之后,却也由此引发了兴趣,走上了收藏之路。

我收藏的原则是尽量少收或不收,除非看到的东西令我震撼,难以忘怀。所以收藏每一件东西,对我来讲,都像谈一次恋爱,每一次都是难忘的。

采访者:您认为收藏的意义是什么?

曹:收藏的意义,主要是藉此学习鉴赏。收藏应该只是手段,习得鉴赏能力才是目的。我常讲,能鉴则知真假,能赏则知高低,收藏则只是花钱买东西。有些人甚至东西买来,不研究也不欣赏,直接放进保险箱,希望将来可以涨价赚钱。这叫囤积,连收藏都称不上。

采访者:您收藏的原则是什么?

曹:我与许多前辈收藏家一样,注重藏品的“真、精、稀”。艺术作品承载着作者的灵魂与时代的精神,所以非真不可,赝品则味同嚼蜡。而粗陋的作品不具美感,不值得收藏。稀有性则比较能维持“身价”,将来不至于被弃如敝屣。

商周青铜器:艺术价值最高

采访者:在您众多的收藏品之中,您最偏爱哪一类的收藏?为什么?

曹:我觉得中国商周的青铜器是价值最高的——这里讲的价值是指艺术上的成就,不是指市场价格。

我们知道,一件艺术品要能达到三个层次的和谐。第一是造型的和谐,也就是具有美感;第二是造型与象征意义的和谐,就是表达能力高超;第三是观者与被观物的和谐,意思是观者能被感动,引起共鸣。讲到造型,又有几何造型、生物造型(指花草树木、动物、人体等形态)及动态造型等三大类。中国商周青铜器不仅充分利用了几何与生物造型,还创造了活泼的动感。商周青铜器作为敬天祭祖的礼器,表现出来的严谨、虔诚、肃穆与神秘感,实在令人感动,所以是一流的艺术品,足以傲视中外古今。与商周青铜器相较,中国历代的瓷器虽有精美之作,但仅限于造型的和谐。因为瓷器缺乏象征意义,严格说来称不上艺术品,比较接近工艺品,因此与商周青铜器根本不在同一个档次上。

采访者:您的青铜器收藏都十分珍稀,请问您在这方面的收藏心得是什么?

曹:中国青铜器在晚商、西周、春秋、战国各时期各有不同的社会意义与工艺特色。晚商的青铜器一般都制作精细、工艺考究、设计奇诡,充满创意与神秘,会让人感到当时社会的严苛与一丝不苟。西周早期的青铜器虽然承袭了晚商的工艺水平,但设计比较舒缓简化,器型则一般较大,显示施政比晚商宽大,迷信程度降低。春秋时期的青铜器制作工艺比较粗糙,经常可见明显范线,庄严性及严谨度降低,显示社会“礼崩乐坏”,但设计比较活泼繁复,代表社会的活力与多样性提高。战国青铜器已经逐渐脱离礼器仪轨,渐趋实用与华丽,经常在铜器表面镶错金、银、红铜、绿松石等等纹饰。由此可见,各个时期的青铜器各有特色,也各有精品。例如我的收藏品中,晚商的觥,可显示晚商礼器的奇诡与精细;西周早期的有盖簋,纹饰较晚商时期简单,但气势不凡,甚为庄重;春秋早期的壶,可见器型与纹饰都十分活泼,与商周青铜器的肃穆、严谨,相异其趣。由各时期青铜器的不同样貌,可知中国先秦的青铜器多采多姿,彰显出中国早期的灿烂文明。

瓷器挑选:重视收藏记录

采访者:您也有一些重要的瓷器收藏,请问您是如何挑选瓷器的呢?

曹:瓷器由于缺乏象征意义,所以,与充满象征意义的商周青铜器并不在同一个艺术档次上。不过,瓷器是中国重要工艺品,长期艳惊世界,所以也有其收藏价值。由于瓷器不像陶器或青铜器,不容许破坏性的科学鉴定,必须全靠目视鉴定,因此风险较高。尤其大陆仿制水平日新月异,专家都可能被骗,所以我挑选瓷器时,特别重视收藏记录。例如我收藏的一个元青花小罐,1966年曾在东京展出,并被记载于日本出版的《世界陶瓷全集》中,所以毫无真伪争议。又如明嘉靖鱼藻纹大罐,原系一对,为胡惠春先生早年在上海的收藏,后为香港刘銮雄收藏。 2000年,刘先生拿其中一件送拍,为我拍得。此罐收藏纪录完整,为传世之名品,所以也不用担心真假的问题。

采访者:您也收藏一些西藏的文物,您是无神论者,被佛像吸引的原因是什么?

曹:藏传佛教系密宗佛教,即所谓“金刚乘”,与显教的大乘、小乘区别在于,更注重原始宗教式的神秘仪轨与佛像崇拜。由于藏传佛教是元、明、清三代宫廷信仰的“国教”,在政教合一之下,拥有权、钱与信仰三股力量相加,佛像的制作极为普及、数量庞大。虽然大部分佛像都是制式的,大同小异,但也偶而可以看见天才大师的惊世之作。我收藏的西藏文物中,有一支精美的金刚撅,应为17至18世纪的作品,无论造型与工艺均为罕见的杰作,是我很喜欢的收藏品之一。

西洋艺术藏品:趣味与美感兼具

采访者:您的收藏横贯东西方,西洋艺术里,有哪些是您较专注收藏的作品?

曹:西洋的名家作品,好是好,但价格奇贵,好像是本益比(也称“股价收益比率”或“市价盈利比率”)过高的上市公司股票。因此我尝试避开名家,视喜好,收藏一些不算贵的作品玩玩。例如法国PierreMatter的铜雕,美国西雅图Chihuly的玻璃吹制品,都兼具趣味与美感,我就收藏一些做家里的摆饰。

采访者:在收藏的过程中,您最大的收获是什么?

曹:最大的收获是鉴赏能力的不断提高,收藏范围也不断扩大。现在,我对古、今、中、外的各类艺术品都有兴趣去研究与欣赏,到中外各地的博物馆、美术馆都能欣赏到各式各样的美术品,感觉乐趣多多。

收藏家素质:科学态度与求知

采访者:您是如何提升自己的鉴赏能力的呢?

曹:就鉴定而言,我的原则是“眼见为凭”,也就是凭自己眼睛观察,而不听别人嘴巴讲。一般而言,鉴定方法可分科学的鉴定、形制的鉴定、美感的鉴定、常识的鉴定等等。

就科学鉴定而言,我都与国外的专业分析机构或科技专家来往,主要是西方人注重职业尊严,不会顾面子、讲人情、打马虎眼。我也比较喜欢从国际知名的古董商买回国宝,因为这些古董商比较注重形象、讲诚信,不会有意诈骗。此外,重视文物的出处是一种常识上的鉴定方法。在“赏”的方面,我提升能力的方法,就是“比较”。艺术的好坏高低,都是通过比较得来的。所以,我喜欢看书、逛博物馆、欣赏别人的收藏,而且不限于自己收藏的类别。举例来说,15世纪土耳其Iznik地区的青花瓷我一件也没有,但我很喜欢。拿它与永乐、宣德的青花瓷比较,Iznik的瓷土较粗,制作没有永宣的细致,但是画工比较灵动,艺术感更强。许多收藏家只对自己收藏的类别有兴趣,对其他类别看都不看一眼,这显示出他的兴趣只在买东西,不懂得艺术欣赏。

采访者:古董的真伪鉴定困扰不少人,您可以提供一些个人鉴定的经验吗?

曹:其实,鉴定的法则很简单。譬如有人想在电话上模仿我们家人的声音来骗钱,我们很容易分辨。为什么?因为家人的声音我们天天听,一比就知道真伪。鉴定也是一样,一定要多看真品,看到十分眼熟以后,跟假的一比,就不易受骗。当然,能用科学鉴定与常识来佐证自己的眼力就更好。有些人去上了很多课,可是买的还都是赝品,毛病出在“尽信书不如无书”。鉴定讲究的是实证,好比科学,需要动手做实验才能真正了解。鉴定,需要把手上的东西与真品实际去比对,光看书、读书最易受骗,因为作假的人书一定读得比你多,跟作伪的人比学问,你是比不过他们的。

采访者:您认为收藏家须具备哪些素质?

曹:如果收藏的目的是为了习得鉴赏能力,那么,收藏家应该有科学的态度与求知的好奇心,对艺术史、文化史有钻研的兴趣,也应该有美感,对美、丑、雅、俗能够分辨。现在中国文物,不论古董字画,赝品多如牛毛。懂得科学鉴定方法,尤其重要。

采访者:对于刚开始收藏的新手,您有什么忠告?

曹:首先,不要听别人乱讲什么艺术投资会赚钱,收藏应该单纯就是喜欢,应该跟谈恋爱一样。你谈恋爱会很关心对方是不是真心的,怕受骗;收藏也一样,要谨防买到赝品,受骗上当。总之,要多观察,多比较,多学习鉴赏,尽量少买。

社会贡献:增进乐趣与和谐

采访者:您认为,艺术收藏对社会有何贡献?

曹:收藏家通过收藏肯定了文物的价值,对当代艺术而言,可以激励创作,促进文艺的发展,增进社会的乐趣与和谐。对古文物而言,同样地,收藏家的购买行为,赋予了古文物实际的市场价值,对古文物的发掘、保存与维护,都发挥了其正面的贡献。

我听说有这样一种说法,由于海外具有收藏中国文物的潜力,所以借由盗掘使得大量国宝外流。这种论调有明显的逻辑盲点。第一,中国盗墓之风自古有之,并非因为有洋人收藏才引起中国人盗墓。例如,李济先生1928年至1937年在河南安阳殷墟考古的时候就已经发现,殷墟墓群早在宋代时就已经遭到盗掘;再例如,江苏徐州南洞山西汉楚王、后墓,在元武宗年间(1308—1311年)就已被盗掘一空,这种例子数不胜数。第二,由于迷信,中国许多文物并不受重视。例如唐三彩塑像由于是陪葬品,被认为不祥,以前出土时多遭毁弃,其后由于洋人有兴趣收藏,才渐渐受到中国人重视。又如宋代的磁州窑、元代的青花与釉里红等等瓷器,过去因为不属于官窑,不受中国人重视与保存,也是因为海外有收藏兴趣,才获得中国人重视。第三,中国过去盗墓,兴趣集中在搜括财富,通常不重视文物的艺术价值,因此往往销毁文物以取得金银。明末崇祯皇帝就曾命令熔毁宫中铜器以供军需;“文革”时亦有大量古代青铜器遭到熔毁。因此,没有收藏家肯定文物的价值,文物很容易遭到毁弃,不易获得重视与保存。第四,海外收藏家获得中国文物之后,一般皆会珍藏、展览、出书,并请专家就鉴赏方面做深入研究,因此,对中华文化的发扬、传播、研究与维护,都经常做出重大贡献。

基于以上理由,一些人将自己人的盗墓恶习归咎于洋人,将外国人都视为“盗取国宝的阴谋家”,其实过于情绪化。许多人急于收回国宝,其实也没太大必要。学习欣赏自己的文物,比急于将之收回要重要得多。我也觉得,外国人懂得欣赏中国人的东西,中国人为什么不去学习欣赏外国人的东西?如果中国人开始去欣赏、收藏外国文物,是不是表示视野更宽广、心胸更开阔、更像个崛起的世界大国呢?

【曹兴诚语录】

因为不辩真假、不知高低,反而赔钱。我常劝人不要去听什么“艺术投资”这类演讲,那都是外行人在胡闹、在炒作;很唐突艺术的。

“有只骆驼在沙漠里看见一只麻雀两脚朝天,便问它在干什么,麻雀说天快塌下来了,要尽一份力量”。

“社会形象是很空洞的东西,不用花力气去装假。”

“企业就是要战斗,要取胜,不是搞慈善事业。”