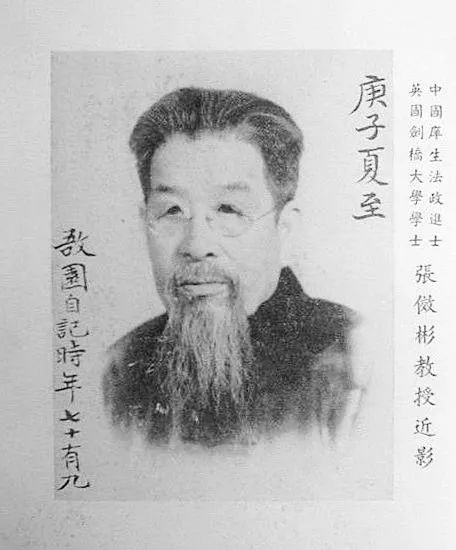

张效彬,比肩张伯驹,学贯中西

- 时间: 2025-04-28 01:14

- 作者: 大收藏家

不食周粟

张效彬,1882年6月出生在河南固始一个书香门第。

父张仁黼,字劭予,“光绪二年进士,选庶吉士,授编修,入直上书房,出督湖北学政····补侍讲····典试四川····迁兵部侍郎,典试江西,历学部、法部。光绪三十三年,补大理院正卿····三十四年丁母忧。未几卒。”(《清史稿·列传》)

张效彬除经常受到他父亲的教育外,从3岁起就受到他知书识理的母亲冯韵若的教诲。《三字经》、《百家姓》、《论语》就是他的启蒙读物,他在入私塾前,已把《论语》背得滚瓜烂熟了。

张效彬20岁中秀才,22岁考取了河南公费留英,先在北京补习英文、数学一年,后到英国剑桥大学学习政治经济学六年,得到了学士学位。宣统三年春夏他回到北京,经过考试,清廷授予政法进士,任教于京师法政专门学堂。辛亥革命后,他仍在原校教书。

北洋政府时期,张效彬任职外交部,在陆征祥、颜惠庆、顾维钧等总长手下,连续任职十年之久.最后职位是某司机要科科长,月薪400银元。还曾出使俄罗斯,任赤塔领事、伊尔库兹克总领事、(伯力)领事、彼得堡总领事。(百科等资料云张效彬在十月革命之后即归国,与其事迹不符)

在任职外交部时,因为驻外使领馆人员长期欠薪乃是常事,为了撑持领馆门面,张效彬不得不多方设法典当北京家业,筹措款项,维持国家的外交门面。1928年夏,国民革命军打到京津,驱走了奉系军队。国民政府外交部下令所有外交使节继续供职,张效彬由于在苏联五年伤透了心,所以决心辞职回国。是年冬,他即回到北平。外交部令他到南京部里供职。张先生由于他不愿和那些鄙视中国传统文化而主张全盘西化、趾高气扬的国民党新贵们为伍,所以婉言谢绝,只是要求外交部归还他代垫的数千银元而已。要求再三,不过得到垫款的三分之一。

从1929年起,张效彬就在中国大学、辅仁大学、朝阳学院等私立大学担任政治经济学、中国财政史等课程的教学工作。1932年起,清华大学经济系主任陈岱孙教授聘请他为兼任教授,讲授中国财政史。

张效彬的学生张家彬在《清华校友通讯》第10期撰文,对张先生讲授中国财政史的情形有详细回忆:“张师身材矮小,貌不惊人,恒着长袍马褂……张师博学鸿儒,对于中国自商以来三千余年之财政史,加(如)数家珍,而配合教材,常以其家藏之古物,如商鼎周铜之类相示。中国财政史本属选课,然每次上课,座无虚席,听者动容。课余,张师常邀学生至其家茶叙,其家藏中国文物、古玩玉器,自商朝以至明清,琳琅满目,犹如一小博物馆。师母俄籍,精通英法俄各种语文,独不懂华语,招待茶点,穿梭其间,谈笑风生,构成一幅中西合璧之画面……”

在日本人占领华北八年期间,伪华北政务委员会头子、大汉奸王揖唐与张家是世交,多次请张效彬担任重要伪职,张始终拒绝,宁愿过着吃混合面的清贫的教书生活。

上世纪六十年代,故宫博物院曾几次用重金拟聘张效彬先生为专家,但他以懒散为由婉言谢绝。有人问他:“为何不去?”答曰“不食周粟”,不过他愿尽鉴定文物之义务。

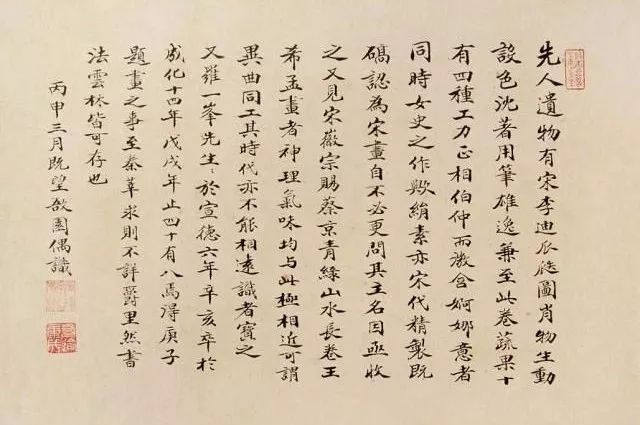

张效彬 行楷题跋

学书多而又成者少

张效彬父亲张仁黼善书,时人杜慕堂曾评其书:“导源于鲁公,蹀躞于虞世南,用笔之厚,结体之严,不愧老成典型。”

张效彬对书法极为钟爱,穷其一生研习,功力很深。

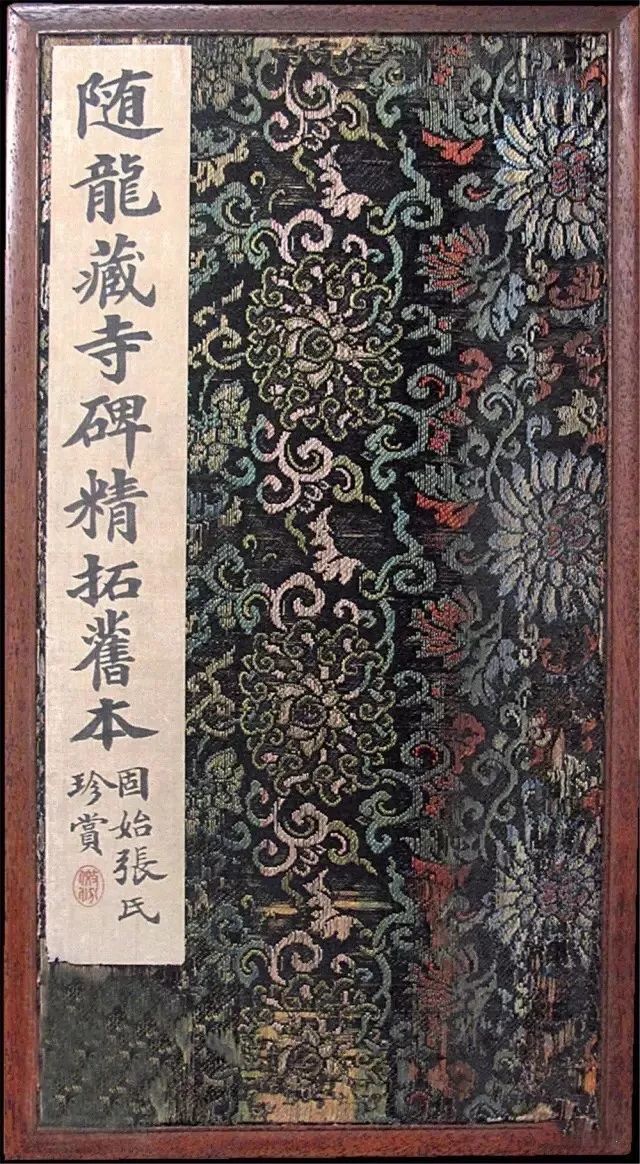

从目前可见的题跋来看,张效彬早年习书应受过严格的馆阁体训练,1917年至1923年之间喜临北碑。1924年,转临欧阳询《皇甫明公碑》《龙藏寺碑》《虞恭公碑》,其间也临习过褚遂良《雁塔圣教序》《房梁公碑》等。从其所藏碑帖来看,他还应临习过《隋元智暨夫人姬氏志》《隋孟显达碑》《颜鲁公家庙碑》等,可见张氏终生致力于楷书学习,取法在北魏、隋、唐之间。他的楷书吸纳了隋、唐碑版中细腻遒美的风格,取北魏的刚劲挺拔的朴拙美感。初看张效彬的楷书题跋,与唐人写经体略为近似,但其笔力强健,气格在隋唐之间。

《隋龙藏寺碑精拓旧本》

在《隋龙藏寺碑精拓旧本》中的跋文中,张效彬感慨自身习书虽“勤而又恒”,但“学书多而又成者少”,他曾系统临习过褚遂良体书法,但终未能窥其奥窔。

徐小燕女士曾回忆张氏晚年作书情况:“记得张老每天上下午各写寸楷四纸,已坚持了半个多世纪。难怪他字体工整娟秀,遒劲有力。一笔一画,一撇一捺,都是那么疏密得体,凝重稳健。”他亦能书大字,其大字以颜真卿体为主,与父张仁黼书法“导源于鲁公”如出一辙。

西学不如东学

张效彬曾在剑桥大学钻研英国正统经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图等人的政治经济学多年,但是他回国后,还是把钻研精力集中在自幼服膺的孔孟学术上。

张效彬自幼受其父影响,对孔孟学说有着深入的研究和论述,他在三四十年代陆续撰写了八部儒学著述,有《孔子真谛》《大学浅解》《华夏传统思想习惯考略》等,汇编成《敔园丛草》,在中国香港、新加坡及海外各地广为流传,他还曾一度在大学讲授《经史百家杂钞》。

他为人处世处处遵守礼法,年轻时常西服革履,归国后自二十世纪三十年代起,总是夏天长衫,冬日棉袍,外罩马褂,头戴黑缎小帽,颇有清末士子的遗风。

对待学术问题,张效彬向来坚持自己的意见,对于认定的观点和信仰绝不轻易改变,曾一度与郭沫若往来颇多,但二人因对待问题的出发点不同,结论亦不同,特别是他们对中国历史上的许多问题解释存在着一定的差异,因此一见面就争论得面红耳赤,互不相让,最后索性断绝了来往。

二十砚斋

张家自祖父起,世代好收藏和鉴赏。父亲张仁黼,同样长于鉴赏,其收藏章曰“镜涵榭”。张仁黼为朱翼盦先生岳父,所以张效彬即朱翼盦之子朱家济、家濂、家源、家溍的三舅。张效彬常说:“先严秉性刚直,服膺孔孟,为官多年,廉洁自持,所得薪俸,除购置南小街方家园一所两进大院外,并未在家乡广置田产,大部分收入都用在购置书画、碑帖、古玩上。”

据张效彬的友人徐士瑚回忆:“张先生在解放前的数十年期间,除任公职教职与从事著述外,最大的嗜好就是千方百计地搜购名画、名帖、名砚、玉器、青铜器,同他父亲传下来的文物,共有270余件,其中明画最多……他讲他收藏的明画,北京任何收藏家都不及他的多,也不及他的好,这些明画都收藏在他家后院一高大房间内。元画中,我只记得一幅李享的几串紫葡萄,是常挂在他客厅的,至于他家的青铜器、玉器、古砚等古物,与《四书》《五经》,则摆放在客厅内的楠木书架与楠木条案上。”

张效彬先生精于鉴赏,广为收藏,其斋名曰“二十砚斋”,即为他收藏了二十方古砚。张中行先生曾撰文回忆到:“有一次,他托我代他出让端砚两方,理由是,因为他的斋名是‘二十砚斋’,日前又买了两方,与斋名不合,所以必须出让两方。”

张效彬亦属于旧京金石收藏家群体。他虽未能留下系统的碑帖著述,但其所藏碑帖无论是数量还是质量都很高,在民国至新中国成立初期收藏界名望甚高。

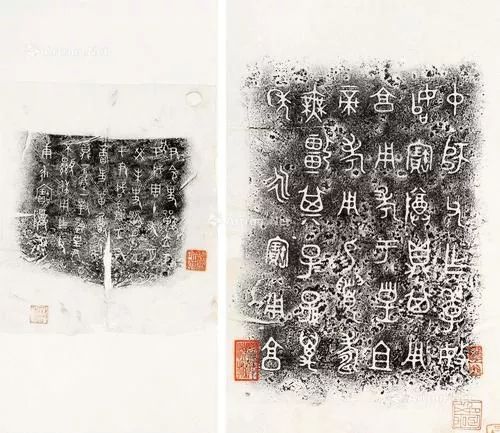

张效彬旧藏《吉金文萃》六十三品

张效彬说,经营古董,既要眼力,又要机会,比如正月厂甸半个月,他天天起早去,只要遇见一件,一年的生活(费)就够了。这是他的经验之谈。六十年代初,张中行先生有一天晚上到他那里去,他指着案上一个画卷说:“这是刚买来的,丁云鹏的人物,店里当假的,定二十六元。当然,他加十倍也买不回去了。”

张效彬先生所居处是一座三进四合院,外院是倒座,后院是一排北房,正院客厅摆放着各种青铜鼎器、香炉、碑帖、砚台、古籍……客厅墙壁和后院房中各悬字画,加上各处堆放,俨然如文物仓库一般。他家墙上挂着的字画经常换,有些并不希奇,如清朝成铁翁刘之类,可是都很精。

上世纪四十年代,张效彬先生将收藏的元四家之一王蒙的《桃花源图》视如拱璧,一年中只有生日那天才焚香请朋辈弟子拜观。此画英国人曾欲以五万英镑购买,在当时这可不是小数目,但被张效彬先生凛然拒绝。他还藏有一件周鼎,是一套(共三件)中唯一留在中国的一件,外国人每以巨款求购,他断然不允;但国家低价收购时,他却慨然出让。

商四祀邲其卣

故宫博物院藏 通高34.5厘米

传河南安阳出土。 是商辛四年商王赏赐亚貘家族的酒器。为商纣王4年器。拓本,8行,共42字。高32厘米,宽19.7厘米。是现存商代铜器铭文中字数最多的。

在日伪时期,张先生从琉璃厂某古玩铺购到一件安阳新出土的、尺五高的、外形奇异、花纹精美的三角青铜酒器——提梁卣(商四祀邲其卣),器底铸有四字,表明是纣王四年。张先生说;“这是迄今出土的第二件铸有年号的殷商铜器,第一件原存故宫博物院,现在可能已运到台湾去了。”古玩铺原来索价1万银元,几经磋商,张终于用5000银元买到手。据张先生的女儿说:“这5000块大洋是先父忍痛卖掉南小街方家园祖父传下来的那所两进大院得来的。买主就是先父的三妹——李鸿章的孙儿媳,共卖了1万块大洋。余下一半,先父准备另买一所四合院。先父卖院后,便在棉花胡同我二姑朱老太太家外院借了九间平房暂时栖身。所有数千册古书则存放在鸦儿胡同广化寺偏院一大间房内。”张先生后来在鸦儿胡同买了一个带有八九间房子的大花园,又在前后院添盖了六间房子,广植花木果树,添置家具,便将余下的5000大洋全部用尽,家里的日常用费则靠夫人张玛丽的工资。

日军投降后,从大后方陆续来了郭沫若、竺可桢、陈叔通,以及苏联大使馆文化参赞齐赫文斯基等许多中外名流光临张家,欣赏他的青铜器、各画、名帖、古玩等珍贵文物。张效彬说,郭、竺、齐都来过数次。陈叔通是张效彬父亲的得意门生,所以常来他家叙谈。张先生还说,当时有许多中外名商巨贾想以大量黄金美钞购买他的提梁卣。由于他认为这是价值连城的国宝,必须留在国内,所以他始终不愿为了大量黄金美钞而做一个民族败类、千古罪人。

张效彬晚年收藏了一幅清代人的画,正好元代有一个和他同名的画家,有人就在这幅画上加了一段明朝人的跋,说这幅画是元代那个画家的画。启功先生和王世襄先生曾写文章澄清这一问题,张老先生知道后很不高兴。再见到他们的时候用训斥小孩子的口吻半开玩笑地说:“你们以后还淘气不淘气了?”他们说:“不淘气了。”大家哈哈一笑也就过去了。

鸦儿胡同的张寓是名人荟萃之地。门前悬的“固始张”小匾牌,即为陈叔通所题,诸如郭沫若、陈叔通、邓拓、启功等人皆为常客。张中行先生即住在他隔壁,常过往请他鉴定所收之砚。徐悲鸿先生也是常客,1949年某日他来此拜访时,张效彬先生请他观赏董其昌自题画像册页,徐“惊其神妙”爱不释手,告辞后一直“辄萦梦寐”。两年后,徐悲鸿托人求张效彬先生割爱,不允;又过两年,徐悲鸿让廖静文恳请启功先生与张效彬先生磋商出让册页,张老遂被感动而释手。

轶事

张效彬与原配夫人育有数位子女。后来,当年随他领事任上做秘书的白俄小姐(汉名张玛丽),因慑于苏俄革命,便随他归国,后来就嫁给了他,不过两人一直没有再生育。张玛丽视其8岁的五女如同己生,抚养成人,并教会她英语。这令其姐弟都感到非常满意。

上世纪五十年代后,张玛丽女士一直在外贸学院任俄语系主任,她精擅英语、法语和德语。张老先生听得懂英语但不太懂俄语,张女士则不擅中文,因而有朋友去他家时,总会听到朋友与张效彬先生交谈用汉语,张效彬与他夫人交流用英语,而朋友与张玛丽女士交流则用俄语。这中、俄、英三种语调此起彼伏的场景,亦是十分有趣。

世人都知道张效彬很有钱,可是他向来不坐车,出门,不管远近,总是走。在这方面,他还有近于阶级的理论,他说,凡是走着来看他的,他一定回拜;凡是坐汽车来的,他一定不回拜,并且告诉来访的人说,因为没有汽车,恕不能回拜。他的言行是一致的,比如每年新正有人到他家,第二天他一定也来回访一次。

他更自负的像是他的养生之道。他说五十岁以前,他浑身是病,后来他明白了,应该由心理方面治,就是要“不着急,不生气”。这样练习了几年,病全好了,直到八十岁,还是耳不聋,眼不花。他对他这个秘方有坚信,而且不惜以金针度人。张中行的夫人体弱,她每次遇见张老先生,张老先生还是说那一套,要不着急,不生气。

后事

1962年,张效彬先生在其八十岁寿诞时立下遗嘱,拟在私宅建“志成私人博物馆”对外开放(馆名取“有志者事竟成”之意),并立下“馆志”,声明百年之后,不遗子女,将父子两代所藏文物捐给国家。当时郭沫若、陈叔通、徐士瑚等人均在“馆志”上签字。

一九六六年的八月,文革暴风雨刚到的时候,有一天,入夜,听见西院吵吵嚷嚷。我们静听,知道是自西而东,抄家到了这里。人声嘈杂,听不清。中夜前后,声音稀了,听见有人问:“说!枪埋在哪里?”答话:“我一生手没沾过枪,确是没有。”是张效彬的声音。第二天早晨,开来两辆卡车,装运抄没的文物。后来妻听邻人说,张老先生真有修养,许多古董是他用报纸包,甩绳捆,并嘱咐千万好好抱住,交给国家,运走的。 (张中行《负暄琐话》)

几十年的积聚,完于一旦。但是听说,他仍旧像往常的样子,生活不改常态。这样过了一个时期,忽然,老夫妇都被捕了,男是从家里,女是从路上。为什么?局外人自然不得而知,有些人推测是同外国人有来往。事实上,夫妇二人乃以“特务”罪名被捕入狱,后均被迫害而死(1968年,86岁)。

“文革”后,老人被昭雪,后代将珍贵文物悉数捐给国家,连张效彬先生的私宅也一并捐出了。捐赠文物中即有宋拓颜鲁公多宝塔,据说是国内现存最好的拓本。张效彬捐赠的碑帖,如今都藏于首都博物馆。

参考资料

张中行《负暄琐话》

朱小平《张效彬先生的“大义”》

邹典飞《民国时期的北京书风——张效彬》

其它