一起领略中国绘画中乡村休闲生活的“农夫之乐”

- 时间: 2017-11-27 00:00

- 作者: 黄小峰

农夫之乐:中国绘画中的乡村休闲生活(一)

中国自古以农为本。士农工商中,农民排第二。正如15世纪的童蒙读物《新编对相四言》所示,典型的“农”是中青年,头戴斗笠,身披蓑衣,肩扛锄头——一副典型的春耕打扮。农民、农事、农村,也是中国绘画最重要的主题之一。农民与劳作,似乎是同义词。诚然,劳动最美,但农民也有休闲和娱乐。劳作之外的乡村如何呈现?不劳动的农民又具有怎样的意义?

中国古代绘画中,以农民为主角的主旋律题材,最重要的是《豳风图》。“豳风”是《诗经·国风》的一篇,描写的是农民一年中的生活常态,是农民的理想,也是理想的农民。

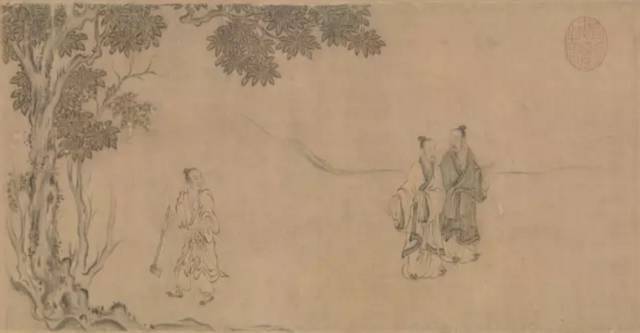

诗经豳风图卷(局部)

南宋 马和之 纽约大都会博物馆藏

大都会本和克利夫兰本中,这段文字被分成三幅画面,而刘松年本则整合在一个画面中。按照画上所抄的朱熹的注解,“此章果酒嘉蔬,以供老疾、奉宾祭;瓜瓠荼苴,以为常食,少长之义、丰俭之节然也。”也就是说,这一段重点讲的是农民通过辛勤劳动,在不同时节收获不同的果蔬食物,用来供奉老人,招待宾客,进行祭祀,自给自足,体现了良好的道德秩序。大都会本和克利夫兰本,都重点画出了屋中儿孙给老人供奉食物、宾客畅饮春酒的景象。刘松年款本不同,内容全部围绕小河展开,画面中心是河边的临水凉亭,凉亭中摆着一桌二椅一长凳。桌上摆着两盘水果,按照诗意,一盘应是深青色的郁或薁,一盘应是红色的瓜。还摆着3个酒杯,显然就是春酒了。亭子里有一张椅子空着。这空着的椅子,正等待着向亭子走来的一位手拿鹅毛扇、拄着拐杖的白胡子老翁。亭子里的另一位老者正扭头招呼他过来。这是一幕水榭纳凉场景,时间是诗中所说的六月食郁及薁、七月食瓜的盛夏。因此,不但两位须发皆白的老人都穿着无袖衫,凉亭中另一位中年男子干脆把蓝色上衣脱下挂在栏杆上,成了“膀爷”。除了他之外,从屋里往凉亭送酒的一位少年也光着上身。这场面,任何一位经历过夏季酷暑的人都不陌生,光膀子的大爷手拿的蒲扇也是我们现在夏季必备之物。大都会和克利夫兰本中洋溢着古礼的乡村尊老、悦宾场面,被这里诙谐的休闲气氛所取代。

裸露上身的中年农民,姿态极为惬意。尽管他的年纪要比对面坐长凳的老人小,但舒服地倚在圈椅里,成为画面的焦点。他一边摇着蒲扇,一边还脱下鞋,把光着的脚跷到了椅子上。按理说,这不是一个雅致的动作,尤其是在公共场合,还有老人在场。但这恰好反映出画面的主旨,即农民的休闲生活。凉亭中的摆设暗示出3人的聚会是提前就确定好了的,光膀子的农夫应是东道主或发起人,这所凉亭可能就在他家,他似乎是位村长级的人物,尊老敬老的责任就由他来完成。两位老者前来赴约。晚到的那位,身后还跟着一个儿童,手中捧着插有荷花的花瓶,这应是老人带来的礼物。因此,凉亭中的一幕,可以理解为农村版的老人消夏纳凉“雅集”,只不过文士之雅在这里被农人之俗所取代。文士版的老年人凉亭水榭消夏雅集,可以在诸如南宋《会昌九老图》和《孝经图》中找到,不但水榭更精致,所从事的活动也是琴棋书画之类的雅事,而不是就着西瓜和果子喝酒吹凉风。

对农民的夏季休闲生活的表现,很难在宋元时期的视觉艺术中看到。尤其是光着膀子、手拿蒲扇纳凉的农夫形象,从未在年代可靠的明代及以前的绘画中见到过,应该视之为一种特殊的创新。

(作者为中央美术学院人文学院副院长)