汝窑青瓷与越窑秘色瓷及高丽青瓷关系初探

- 时间: 2018-01-15 06:54

- 作者: 胡朝辉

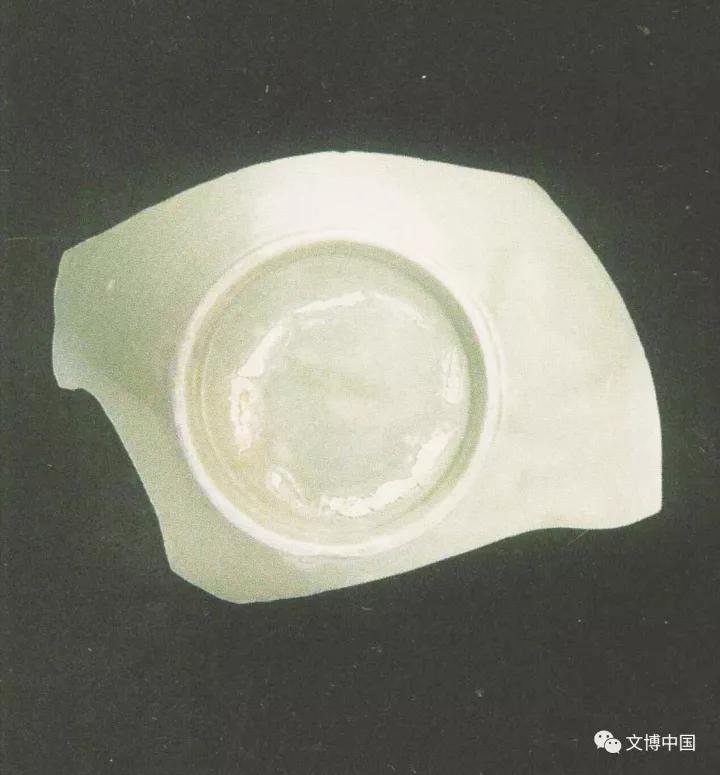

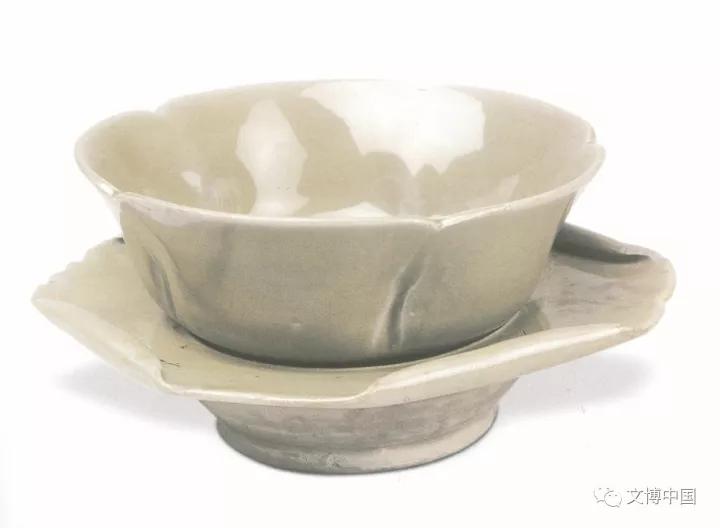

图1

在中国陶瓷史上,各窑口之间的学习、模仿、接受、竞争和互鉴从未间断过。在汝窑青瓷之前,越窑已经经历了漫长的青瓷生产历史,并且在唐宋时期取得了辉煌成就。质量和艺术水准极高的越窑秘色瓷在唐宋时期风靡一时,中外青瓷窑口争先仿效,汝窑青瓷也不例外;享有很高声誉的高丽青瓷,除向越窑学习外,还向汝窑学习制瓷工艺。种种迹象表明,汝窑青瓷与越窑秘色瓷以及高丽青瓷之间存在着密不可分的联系。

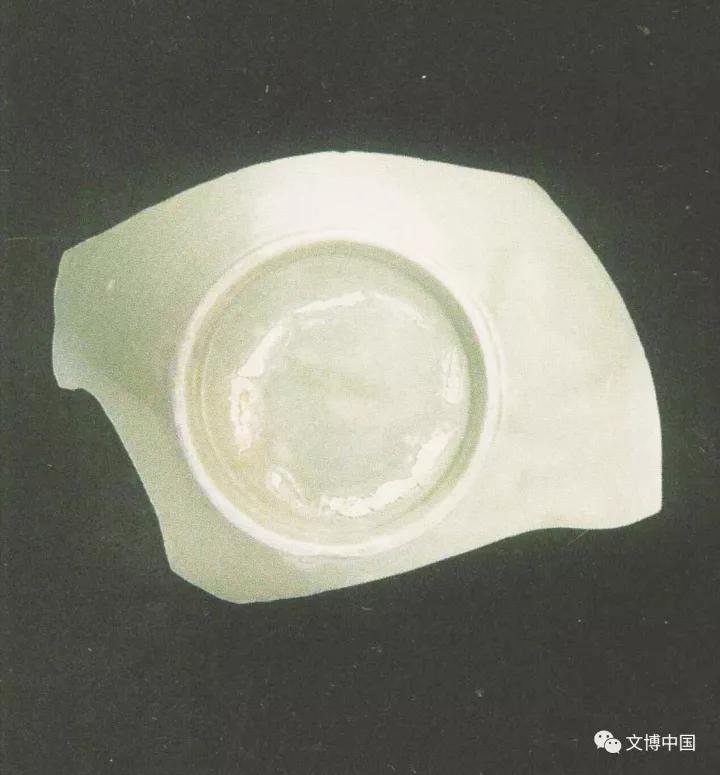

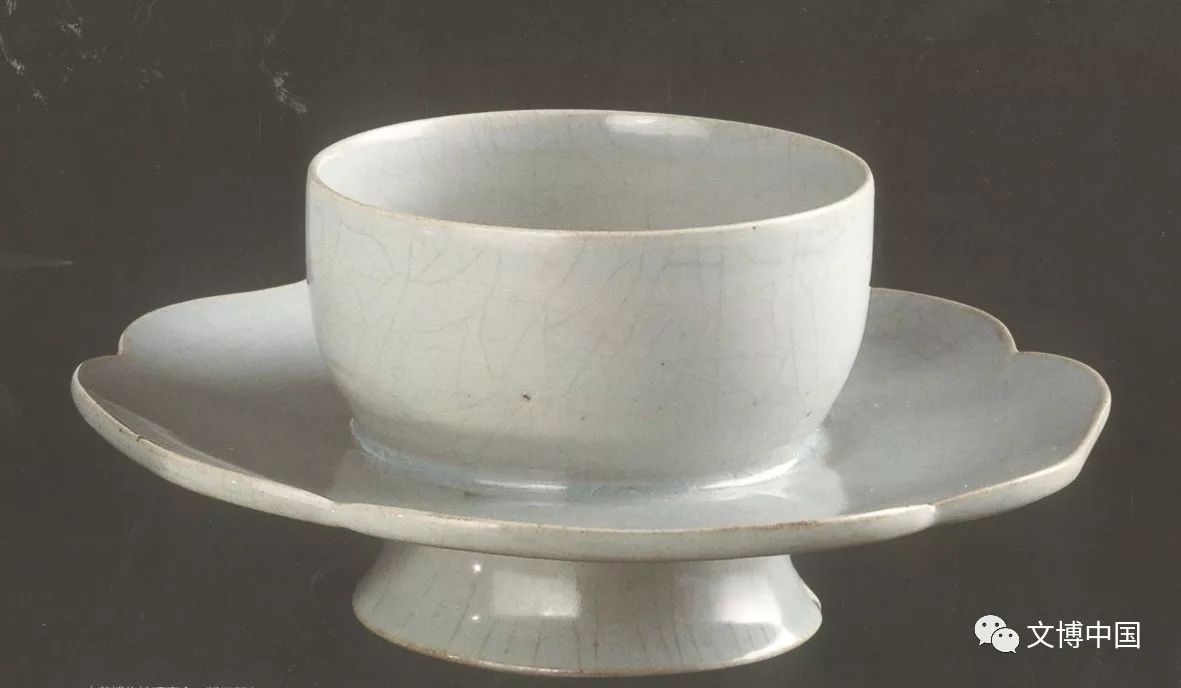

图2

汝瓷追求的审美风格与越窑秘色瓷及高丽青瓷一致

汝窑青瓷与越窑秘色瓷及高丽青瓷追求的审美风格是一致的。汝瓷淡淡的天青色所带来的感官享受,容易让人想起宋词中的“明月”“绿水”“芳草”和“春水”等词语;与越窑秘色瓷所追求的“如明月春水”、“如薄冰绿云”的釉色效果,何其相似;高丽青瓷含蓄内敛的釉色,追求的是同样的审美风格。北宋宣和年间随使高丽的徐兢在《宣和奉使高丽图经》一书内,将这一时期的高丽青瓷成为“翡色”或“高丽秘色”,将“汝州新窑器”与“越州古秘色”相提并论。

12世纪前半叶,高丽青瓷在吸收越窑秘色瓷和汝瓷釉色的基础上,发展出呈半透明状,基本没有开片的翡色釉,基本形成了高丽青瓷的典雅风格,即文献所记载之“高丽秘色”。

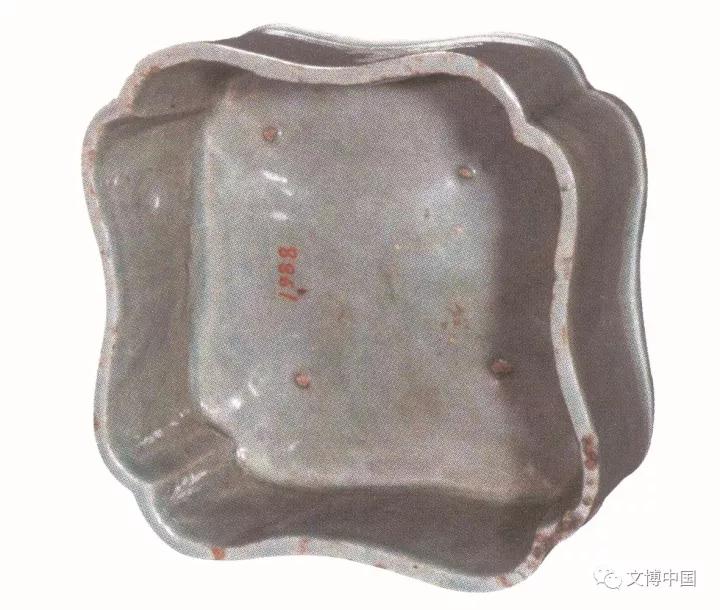

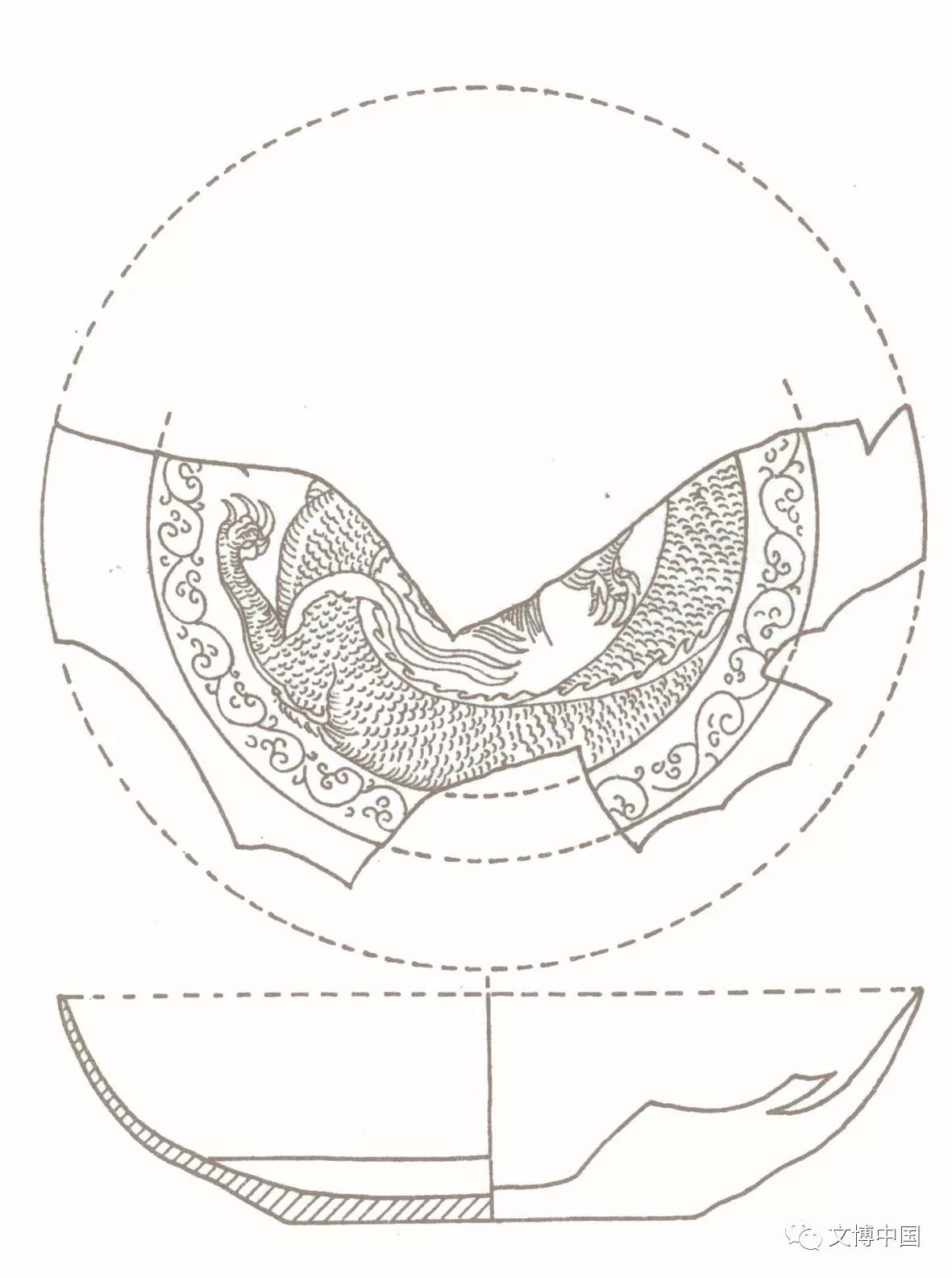

图3

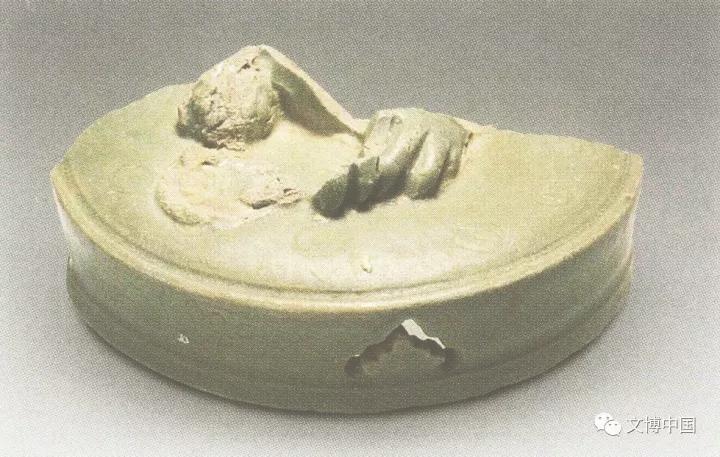

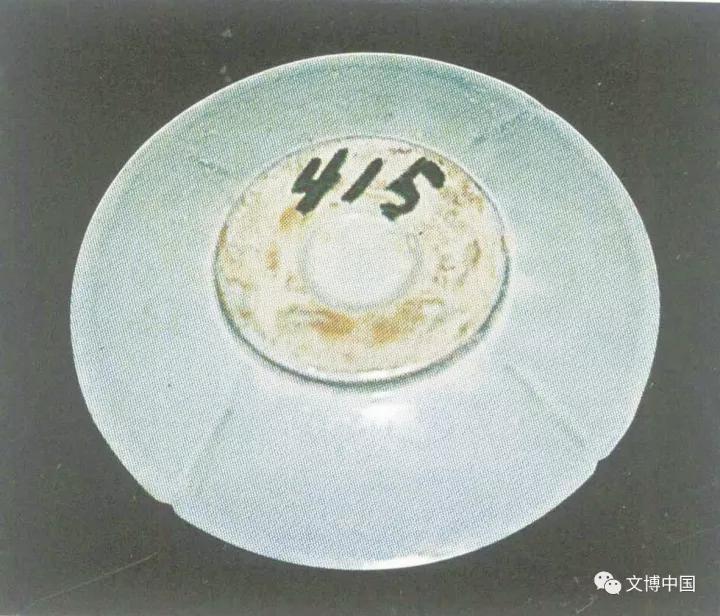

图4

汝瓷的胎釉特征、装烧工艺与越窑秘色瓷及高丽青瓷的关系

(一)胎釉特征

与临汝窑和耀州窑青瓷为“高硅质”釉不同(氧化硅SiO含量在65%-70%),汝瓷釉的含硅量在65.61%,属于“低硅质”釉。北方青瓷的胎为“低硅高铝”,釉为“高硅低铝”。除临汝窑和耀州窑青瓷为“高硅低铝”釉外,钧窑青瓷釉中含硅量达70%以上。汝瓷釉的含硅量最低,与越窑五代秘色瓷釉比较接近(后施岙五代越窑秘色瓷釉为含硅量在64.54%),是“低硅高铝”。硅、铝比例的高低不仅对物理性质,诸如釉的黏度和流动性,以及熔融温度范围均有影响,而且对青瓷釉的成色也有重要作用。此外,汝瓷釉中的氧化钙CaO含量为10%-14%,后施岙五代越窑秘色瓷釉中的CaO含量为10%-14%,说明即使各自制釉原料和烧制窑炉不同,汝瓷与五代越窑秘色瓷的釉料配方确实极其相似,由此可见汝瓷与越窑秘色瓷的关系相当密切。

图五

高丽青瓷的含硅量是60%,属于“低硅质”釉;氧化钙CaO含量为15%,与汝瓷及五代越窑秘色瓷的釉料配方相似。

从以上情况看,汝瓷的胎釉特征与越窑秘色瓷及高丽青瓷的关系十分密切。

(二)汝瓷的装烧工艺与越窑秘色瓷及高丽青瓷的关系

1. 裹足支烧工艺

北宋时期,南北方窑口都竞相模仿越窑青瓷,汝窑也不例外。在制瓷工艺上,汝窑与越窑秘色瓷关系也很密切。“裹足支烧工艺”是越窑在西晋时创出的一种装烧方法,以防止支烧具和带釉坯件的大面积接触;满釉的器物使用支钉(支垫)装烧法,支钉(支垫)的尖端部分直接顶着带釉的器底陷入釉层,有时熔融的釉水留在支钉的尖端部分,犹如包上一层釉,因此叫“裹足支烧”。五代越窑秘色瓷的支点垫痕比较粗糙(图一),汝窑支烧工艺在越窑秘色瓷的基础上进一步的提高和发展,所用支钉最小、最精致,留下的支烧痕迹即文献所说“芝麻花细小挣钉”(图二)。

图六

朝鲜高丽青瓷的支烧方法在继承越窑秘色瓷的基础上,对汝窑生产技术也有吸收和借鉴。高丽窑工大约在十二世纪中叶学习并掌握了汝窑的支烧技术,采用比较坚实的硅石作为支钉,器物底部残留的支钉痕迹具有明显的“裹足支烧”的特征。韩国国立中央博物馆藏十二世纪青瓷罍子,底部的四个支钉痕迹,细小而精致,可与汝瓷“芝麻花细小挣钉”媲美,显然是受汝窑影响(图三)。

图七

2. 匣钵装烧工艺

汝窑出土的窑具有漏斗形匣钵、垫饼和垫圈,在匣钵的外壁粘有青瓷碗片,匣钵内底上遗有沙粒,说明青瓷是用一钵一匣正烧。绝大多数烧制天青釉瓷器的匣钵外壁涂抹一层耐火泥,对于密封匣钵接口和保持匣钵内温度应该有一定的作用,可见汝瓷的匣钵装烧工艺十分讲究。

越窑秘色瓷采用瓷质匣钵装烧,匣钵之间用釉封口,以保持匣钵内温度、在烧成冷却过程中形成强还原气氛而使瓷器呈现出天青色,秘色瓷匣钵装烧工艺的讲究程度,与汝瓷不相上下。

图八

高丽青瓷装烧使用的M形匣钵,与越窑完全一致,有的连尺寸都差不多。这种从越窑传去的匣钵技术,长期封闭在官窑生产地京畿、全罗南道康津郡以及附近全罗北道的高敞郡等极小的范围内。高丽青瓷用匣钵生产高级青瓷的做法,与汝瓷和越窑秘色瓷完全一致。

图九

汝瓷的器型、装饰工艺与越窑秘色瓷及高丽青瓷的关系

(一)器型

汝瓷、越窑秘色瓷以及高丽青瓷在造型上有诸多相同或相似之处

1. 壘子(方盒)

2000年出土于河南省宝丰清凉寺窑址的北宋汝窑天青釉六瓣葵花形壘子(图四),六出花口,浅盘形子口,直壁,足微外撇;1996年浙江省临安五代康陵出土的秘色瓷壘子(方盒),四出花口,浅盘形子口,直壁,足微外撇(图五)。将两者相比,能看出二者之间在器型上的发展脉络。十二世纪的高丽青瓷壘子(方盒),在造型上与康陵出土的秘色瓷壘子更为接近,应为仿烧越窑秘色瓷产品(图六)。可见,越窑秘色瓷的造型影响到汝瓷和高丽青瓷。

图十

方盒这种器型,又称“樏”,是饭席中放置果菜之盘;若有盖有盒,也称作盒盘,在南北朝时期十分流行。法门寺地宫中出土了十件银金花樏子,五器一叠,两叠共十件,在《衣物账》上被记录为“壘子一十枚”。“壘”当是“樏”的俗写,因此方盒在唐宋时期的名称应当为“壘子”。

2. 香炉(出香)

越窑秘色瓷、汝瓷与高丽青瓷的熏炉之间存在诸多联系。1998至1999年期间在越窑寺龙口窑址出土的一件北宋狮钮熏炉盖残件(图七),与2002年在宝丰清凉寺村窑址出土的北宋狮钮熏炉盖残件(图八),造型相似,都是在扁平状熏炉盖顶置一狮钮。

图十一

北宋流行熏香,熏炉在当时很流行,李清照的《醉花阴》曾有“薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽”句,描绘的便是一尊金属质地的兽形熏炉。《宣和奉使高丽图经》“狻猊出香,亦翡色也。上有蹲兽,下有仰莲承之。诸器惟此物最精绝,其余则越州古秘色,汝州新窑器大概相类”,其中的“狻猊出香”即“狻猊熏炉”。国家博物馆所藏的一件宋代“二侍填香石刻”上,二侍正往里面填香的香炉,正是与《宣和奉使高丽图经》中提到的“狻猊出香”相类似的香炉(图九)。到十二世纪时,高丽青瓷开始仿制该器型。将存世的十二世纪高丽青瓷莲瓣纹熏炉(图十)与2000年宝丰清凉寺村窑址出土的北宋汝窑天青釉莲瓣纹熏炉(图十一)相比较,高丽青瓷熏炉造型为花口、垂腹,带圆柄,足外撇,花口之间装饰锯齿纹,腹部及足各模印三层莲瓣纹,与汝窑天青釉熏炉造型完全一致,系高丽青瓷仿汝瓷产品。

3. 盏托

唐宋之际饮茶之风日盛,为避免茶盏烫手,人们发明了盏托。越窑在唐代时就开始制作盏托,1975年在宁波和义路遗址出土一件精美的唐代越窑青瓷盏托,托沿腹壁压成五缺,形状宛如出水荷叶,可以看出唐代金银器工艺对瓷器的影响(图十二)。1996年浙江省临安五代康陵出土的秘色瓷盏托,盘中心出现了杯形敞口托圈(图十三)。大英博物馆藏北宋汝窑天青釉盏托,盘中心有杯形托圈,托沿为五瓣葵花式样,同样受金银器工艺影响(图十四)。十二世纪高丽青瓷盏托造型与汝窑盏托相似(图十五)。

图十二

图十三

图十四

图十五

(二)装饰艺术

三个窑口在刻花装饰上表现出密切的联系。刻花工艺系用刀具在半干的坯体上刻出各种纹样,越窑青瓷在唐代就采用了刻花装饰,最早有刻花装饰的纪年瓷是晚唐时期“会昌七年改为大中元年”(847年)铭的刻花执壶,通体刻朵花,刀法流利,风格豪放。到了五代和北宋,越窑秘色瓷的刻花工艺逐步成熟。出土于河南省巩义市北宋咸平三年(1000年)元德李后陵的越窑秘色瓷刻龙纹大盘,盘内底刻一蜷曲龙纹,龙须飘逸,龙爪遒劲有力,龙的周围有细刻水波纹,代表着越窑秘色瓷刻花工艺的最高成就(图十六)。

图十六

传世汝瓷极少有装饰,但是在宝丰清凉寺汝窑遗址出土了不少装饰花纹的器物,其中就有不少是刻花装饰,如在鹅颈瓶的腹部刻折枝花、在瓶的腹部刻蟠龙纹(云龙)、在钵的表面刻海水波浪纹等等,其中北宋汝窑天青釉刻龙纹盒(图十七),盖面中心刻龙纹,再围以两道弦纹,刻花手法与越窑秘色瓷接近。

高丽青瓷也有不少刻花装饰的器物,其中一件十二世纪高丽青瓷刻鹦鹉纹盒(图十八),上面成对的、尾部相向起舞的鹦鹉纹饰,也常常出现在越窑秘色瓷上;刻花手法与越窑秘色瓷、汝瓷相比,也有相似之处。

(三)形成原因探讨

以上论述表明,三个名窑之间有着非常密切的关系。这一现象的背后有着更深层次的社会原因,它是社会发展所引起的审美情趣变化以及名窑之间互相学习、模仿、接受、竞争、互鉴、创新和发展的结果。

1. 审美趣味的变化

汝窑青瓷与越窑秘色瓷及高丽青瓷追求的审美风格一致,釉色含蓄典雅,如“明月秋水”般自然纯净,造成这一风格的原因是审美趣味的变化。从五代开始,中国传统青瓷的釉色从唐代光亮润泽、如冰的效果,转向追求内敛深沉、似玉的效果。封闭于唐僖宗乾符元年(874年)的法门寺,地宫中出土十三件“秘色瓷”,其釉色并非都是“千峰翠色”,而是有青有黄。而从历年五代墓葬出土的秘色瓷情况看,该时期的越窑秘色瓷釉色大多呈青灰或青绿色,滋润而不透明,有玉的质感,后唐同光三年(923年)徐夤在《贡余秘色茶盏》一诗中也用“捩翠融青”“明月春水”“薄冰绿云”来描绘五代秘色瓷。故宫文保科技部的测试也证明了这一点,慈溪上林湖后施岙出土的五代秘色瓷,色相更偏绿色(偏青),且饱和度偏低。

五代秘色瓷在釉色上的变化,与该时期禅宗的流行有很大关系。唐代末年,战乱频发,封建割据严重。普通的士大夫看不到未来的前途,内心苦闷,避世思想日益严重。禅宗“净心、自悟”的宗旨正好满足这一时期中国文人士大夫的需要。“净心”即心绝妄念,不染尘劳;“自悟”即一切皆空,无有烦恼;它的核心内容就是“空”,把人们从尘世杂念中解脱出来,达到一种空灵辽远的境界。从色彩学观点看,颜色饱和度越高越不耐看。鲜亮的色彩给人的眼睛带来很强的刺激效果,容易扰乱人的心绪;低饱和度的“秘色”也正好符合了禅宗“抛开杂念”、“净心、自悟”的要求,也成为五代时期南北方窑口的共同审美取向。

图十七

入宋以后,禅宗在文人士大夫中继续流行,苏东坡即为其中的代表人物。他的山水诗表现出浓厚的禅宗思想。追求浑然天成的美学思想,几乎充溢着中国各个部类的艺术。刘勰在《文心雕龙·原道篇》中阐述了这一观点:“云霞雕色,有逾画工之妙;草木贲华,无待锦匠之奇,无岂外饰,盖自然耳。”这种审美观念表现在陶瓷上,就是以自然天成为最高境界,不过多地作装饰,以达到再现自然界某些物象的风貌、浑然天成的效果。汝瓷的自然淡雅之美符合当时人们的审美情趣,与宋徽宗崇奉的“见素抱朴、少思寡欲”的道教思想不谋而合,受到宋徽宗为代表的上层社会的青睐。

图十八

2. 名窑之间的互相学习、模仿、接受、竞争、互鉴、创新和发展

中国窑业的发展,得益于各地区之间广泛的文化和经济交流。在唐代,中国已经形成了“南青北白”的瓷器生产格局;随着商品经济的逐步发展,技术信息也随之在南北方之间传播和交流。到了宋代,南北方窑口之间的技术交流更加频繁。北宋时期南北方青瓷都竞相模仿越窑,在北方,铜川窑黄堡和耀州窑率先学习越窑青瓷技术;除了从铜川窑黄堡和耀州窑间接受到越窑青瓷影响外,汝窑与越窑之间可能还存在着直接的交流。在汝窑原产地的临汝(今汝州市)曾出土过一件晚唐“越窑”青瓷葵瓣口碗,釉色灰青,与汝窑典型器极为相似(图十九)。

图十九

到了北宋晚期,汝瓷后来者居上,形成“汝窑为魁”——以汝窑为青瓷典范的新局面,南北方窑口群起生产青瓷,高丽青瓷也是在这种情况下开始对汝窑的学习和模仿。正是与其他名窑之间的互相学习、模仿、接受、竞争、互鉴、创新和发展,使得汝瓷达到中国青瓷制造史的巅峰、成为在南宋时已是“近尤难得”的稀世珍品。

中国文物报2017年11月14日5版。