有时候,古造像那种强烈而复杂的浸透力甚至会让你沉默,无法再去言语。“对于不可言说的东西,人们必须以沉默待之”沉默即道不可道,名也难以名。《华严经》云:犹如空中之鸟迹,难以言说难可示。

若一定要用语言去描述,最言简意赅的恐怕只有“气韵”二字了。

我们习惯于把气韵的落实点归结于造型与线条所组织成的形式感-美学层面,很少去考虑工匠的视角。他们当然不会以这样的角度去看待这些佛像,没有经过系统的美术训练,不具备当代人的审美观念,只是依循前人积累下来的雕刻经验,按照图样和实例一刀一凿地雕出一个形体来,现在青州以及曲阳地区很多传统石匠还是按这样的方式去做。

那么这里面就存在一个塑造手法与工匠对形体的理解问题,比如鼻子是如何一点一点凸显出来的,头与肩膀的比例以及两者的结构是一个什么概念,如何让脸部看起来更丰满等等。用刀去实现,自然会依循用刀的法则,在石头上做减法的法则。精细入微的去看待,就不仅仅只是停留在一眼可见的造型上,那些微小的块面转折,细碎的打磨痕迹,毫末之间都暗藏了工匠的主观意图,了解这些之后,对于理解中国传统雕塑的造型规律,或者更深层去体会古代雕塑的气韵有较为重要的意义。

若具体到每一名工匠,除去技巧的生熟之外,各人的脾性与雕凿手法以及对“好看”的理解是有差别的,特别是地区之间的差异最为明显,这种差别也可归纳到气韵之高低的层面,论画有品格高低,古造像自然也有上下等级之分,这是很明显的事实。另外,还有时代的差异性,北齐造像的气韵与唐代造像就不同,这又是另一个较为细化的话题了。

当然,工匠本身是时代大染缸中的一份子,尽管存在各式各样的气韵差异,但各朝代的思维与审美习惯是有边界的。此篇重在探索“古意”或者是关于悬罩在时空之上的风格框架继而微聚到工艺法则上的若干问题。

成为一名石匠

一、古石料场

从采石料开始,用传统的工具,用接近古代的方法去完成两尊佛首。

这是一个慢节奏的工作方式,各自都主动摒弃一些现代生活所形成的焦虑惯性,减少一些杂念,全身心投入,力图去靠近古匠人的心迹。

采石场位于曲阳县城南十公里,能看到从古到今开采石料所遗留下来的痕迹。年代最早的痕迹无疑是在山顶端,即使保守计算,从北朝开始采石距今至少也已有1500多年了,那些古老的人工凿痕与山脚下现代机器开采所留下的整齐痕迹形成了鲜明的反差,一层层排列在一起,有一种时空叠压感。

由于工具与运输条件所限,古人所采石料并不厚,大多数为四五十厘米以内。现在用机器开采,比如线锯,高度能达到数米,而且截断面整齐光滑,效率高。在现场目测估算,古代一千多年所开采的石料总量,现在用几台最高效的采石机器,不超过一周时间就能完成。

二、关于工具

在合金工具没有产生之前,以铁工具为主,铁的刻刀是不耐用的,刀口卷了、钝了就得重新磨。铁工具淬火需要一定的经验,根据石料的坚硬程度,以及所雕刻的对象决定淬火的尺度,把控不当,刀头容易脆断。过去的老匠人一般在晚上制作工具,要制作出足够白天一整天的使用量。

石雕的工具种类并不复杂,主要是钎子、刻刀、锤子、喇叭口、铁楔子、打磨石。有的刻刀是平头,有的是尖头,有的是圆头,根据不同的部位和流程去使用。其中钎子主要用于开采石料、凿出大形,简单说是粗工使用,而錾子或叫刀子是用于雕凿具体细节的,有大小之分,小刀刻画细腻,大刀刻画粗糙。

有一种工具叫喇叭口,这是一个喇叭形状的套筒,它是一个“节约”工具。

古人的工具在不断使用之后,会越来越短,当短到不好使用时,就把它插入到这个喇叭口里继续使用,无形中又增长了寿命。

三、采石

在曲阳县羊平镇北村的石匠工坊里进行采石模拟。

选择一块当地的汉白玉,在石面上画好所需石料的大小,一个长方形,然后沿着画好的四条边,往下凿出四条深槽,若另外一面裸露在外,就只需凿出三条深槽。开槽完成之后,在石料的一侧打上一排孔洞,然后用铁楔子嵌进去,再用锤子不断敲击楔子使之逐渐深入,石料就会受到挤压作用力,自然裂开。

这个开孔的形状也有一定的学问,需外大内小,呈一个梯形,这样容易受力,否则所开的裂缝难以符合要求。

此次所采石料为三十厘米见方,用时近两天,遥想古代的大型造像,在开采石料上所耗费的时间也是不可小视的。

四雕凿

首先是把立方体的石块雕凿成半圆柱体,然后在柱体上描画出佛像的大致轮廓,经营位置,这是一个做标记的过程,但背面依然是平整的,在雕刻时,平的那一面紧挨地面受力,不会晃动,要一直到五官轮廓逐渐凸显出来,才逐渐把雕工过渡到背面,最终成为一个圆球体。当然,也有的师傅是直接在平面的方块上画轮廓,再逐渐雕凿成圆的形体,这里有工作习惯的不同。

打出大轮廓后就会开始标记好五官的位置。石匠对于五官比例的定位有自成一套的口诀,如:立七坐五盘三半,竖三鼻子横五眼,一只手挡半张脸。

也会用到三庭五眼的参照,在额头发髻的最高点、眉弓、鼻头以及下巴画出标记,但都会依照中线对称去做好标记,所有的横线与中线成九十度垂直。当然,古人未必是按照这个比例去定位的,这是老一辈人的方法。

关于这个中线,许多行外人可能并不以为然,特别是有一定美术功力的人自信能凭借感觉找准五官的位置,实际上如果没有相当丰富的雕刻经验,要雕出左右前后对称的五官是很困难的。因为此时的石面是粗粝的外形,起伏不平,石头容易晃动,凿子很难找到准度,只有画好中线,五官位置才有了可信的标尺。在不断深入雕刻的过程中,中线被去掉了又得重新画,一遍又一遍,雕一尊佛首从开始到结束,画十来遍中线是通常的事。

这里还存在一个关于佛像五官是否有必要追求十分对称的话题。

确实,古代有些佛像并非全是对称的,有时候两个眼睛都不在一条水平线上,大小也不一致,但是这些例子不能成为古人雕刻佛像没有标尺和准绳的证明,不准确绝不是古人追求的目标,只是侧面体现出古人对造像仪轨的包容尺度。我们应看到还有更多的高等级造像其五官比例是十分对称的,比如邺城造像、云冈石窟与龙门石窟的大体量佛像都没有出现比例失调的问题。因为造像本就存在一个仪式感属性,“像”与“相”是一个共同体,具有符号性,所以需要规正、对称、平均,这样才符合圆满之相的特质。

从大形体逐渐细化,用小凿子一点一点凿出五官的轮廓, 值得注意的是凿子在塑造形体时所划出的痕迹,就像素描排线一样,每一根线条都落在体积上,但与素描又不同,素描是通过交织产生的深浅变化营造出形体感,而刻刀是直接用剔除的办法把体积显露出来,这个刻刀痕迹其实代表了工匠对于佛像面部结构的理解。

刻这些线时会有一个微妙的内心体验,不同时代的佛像,你用刀的情绪不会相同。如雕刻北魏褒衣博带样式的佛像,往往自不觉间你走刀就开始利落爽直起来,内心也会有飘逸之感,而雕刻明清样式的大肚弥勒,处理那圆滚滚的肚子,雕琢出和蔼的笑意,内心涌起一种世俗的满足。

无论如何,当拿起刀时,只有心与神会才有可能雕刻出具备古韵的作品。

我们看到这件北齐样式的佛首,其整个脸颊的肌肉是近似于球形的,工匠顺着这个球形排出一条一条的刻刀痕,很丰润的体积感,但并不是鼓胀的状态,有匀称内收的情绪,下巴则是另外一个小球体,工匠单独走了一遍刀,到这一步其实已经奠定好之后的步骤了,就是在这个形体基础上不断深入,所以这也是非常关键的一步。

眼睛是一个杏仁状,含混的状态,开眼线一般是留在后面来完成。古代造像中也有许多佛眼是没有雕出眼皮的,比如巩义石窟中有些佛像就只是把眼睛雕出一个球体,但是后期会绘制出眼睛,青州造像里也有这样的例子,很多小型造像的头部,眼睛是绘制出来的,而没有雕工。

五官形体感凸显出来之后,接下来是逐渐深化的过程,每一遍深化雕琢之前都会画好标记,标记也画得越来越精确,工序越到最后,出错也越难以挽救。

可以看到眼睛已开了一条缝隙,当然,也有一直到最后才开始开眼线的,这并不是通用的流程。整个面部用大平头刀铲一遍,把此前那些刻刀痕迹都铲成平滑面,此刻整个造像的大致模样已经出来了,一些细节已经较为具体。

同时进行的还有一件拟唐代天龙山样式的砂岩佛面,一开始就是大刀阔斧般的塑造形体,其肌肉饱满外放,用刀也比北齐更有张力,整个脸型是一个大圆球形,这与北齐时的秀润之气不同。在这个阶段最能看出工匠的技术水准,若拖泥带水,线条犹疑不决,最后的结果也一定会差一点气韵。

标记好两眼的位置,画出眼睛的轮廓,不断衡量眼线幅度,这是一个细长的柳叶形,需要画得十分准确。定稿之后才会把眼睛刻出来,一旦刻出来,就很难有改动的余地。

但关于佛像眼睛,我们由此可以延展出许多比较有意义的话题。

北魏时期有许多睁开的大眼睛,在面部五官中,其比例夸张,可谓奇特,北齐时开始,眼皮逐渐下垂,比例也协调了,有的就只是一条细缝,观者看过去会觉得佛像正在一种入定沉寂的状态中,相比之下,唐代的眼睛就更有具体的力量感,如这件唐代拟天龙山样式的佛面,眼皮的起伏力度明显,也更有弹性,虽然同样是微微下垂,但显出威严之气来。总体来看,佛眼造型都未曾符合现实,更多是一个抽象的、概念化的符号,这种经过主观处理出来的形式感十分强烈。

所以这就能理解为什么中国的工匠不需要经过写实性的训练,仅凭经验的传承也能雕出十分伟大的作品。

中国雕塑里四处充满主观性,由线条以及其构建起来的美学体系让这种雕塑具有抽象意味。“线性”是先入为主的,并不是从体积和空间开始。五官的轮廓线如此明显和锋利,它与阴线刻共同组成一种线式感的雕塑,而不像古希腊古典雕塑那样,一开始就从“体积”的角度去理解。

这个阶段动手较少,观察较多,慢慢微调局部。但也只能做减法,如鼻子高了可以改低,眼角可以延长,嘴角可以再深一点。有时候几个工匠会在一起讨论很长时间,或者把佛像暂时放一放,过段日子再看,想法可能又会不同。

古代打磨的工具有几种,以砂石为主,带着坚硬的颗粒感,把表面起不平的细节打磨光滑。但并非是机械式的磨平,而是紧随形体的结构去打磨,这样看起来更有结构感和整体性。打磨完之后,有些雕刻的线条会变得很含糊,还可以用刀再剔一遍,这是一个不断调整的阶段。简言之,整体的神情逐渐靠近工匠内心的标准,所以其实每一件佛像都是古人内心对至善与完美面孔的写照,是博大的、包容的、救赎的、慈悲的集合体。

值得注意的是古代佛像并非打磨得面面俱到,如后脑勺、耳朵背面、有些犄角旮的地方是未打磨的,甚至也没有精细处理平整,这是因为后续有妆彩,刮上一层腻子之后,这些地方都会抹平,尤其是石窟的造像,很多都没有打磨,带着雕刻痕迹。

放大看,会发现表面有微小的人工痕迹,那些不平整的细微小凹面、打磨时的线条变化都留在石面上,而这些也是完整作品的一部分,你的每一丝情绪、心迹的变化都交织在这些痕迹中。

机器雕刻与打磨是高效的,然而往往是僵硬的线条、呆板的细节、过于规矩的形体感,没有人工雕凿所凸显出来的灵动。当然,机器工也有更高级一点的做法,雕刻大形体用机器,最后收尾用人工,雕出来要比纯机器工看好许多,完全可以满足普通观者的审美需求,但从严苛一点的角度来看,或者从辨伪的角度来看,是难以过关的。

馆藏名品,古朴的手工细节之美

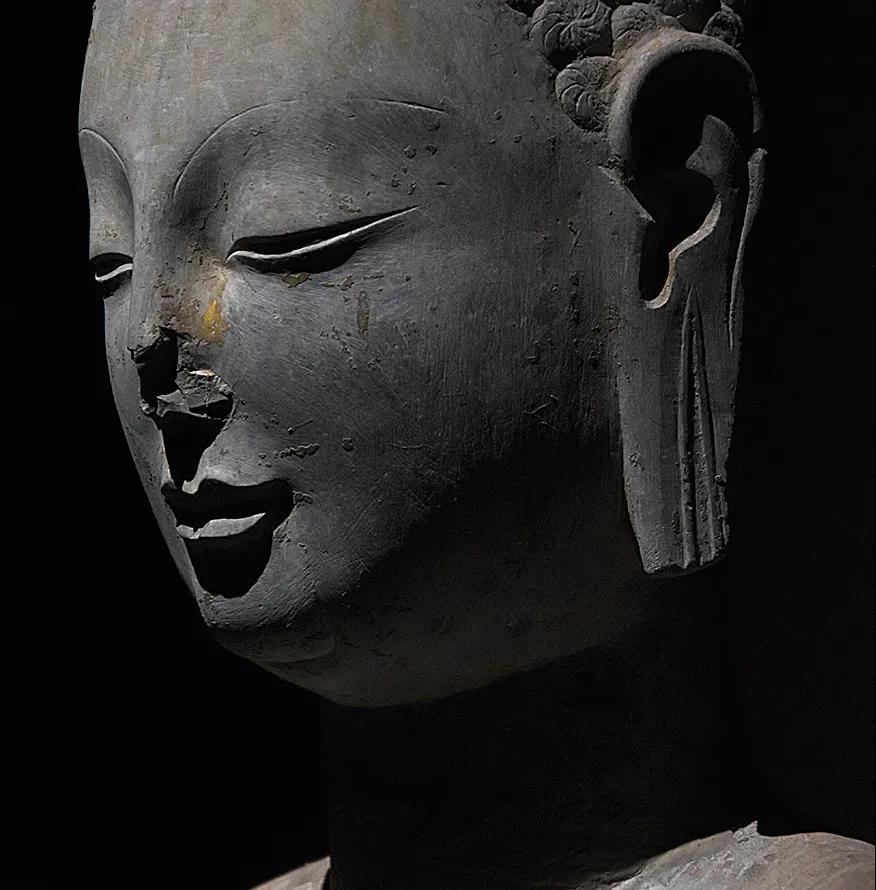

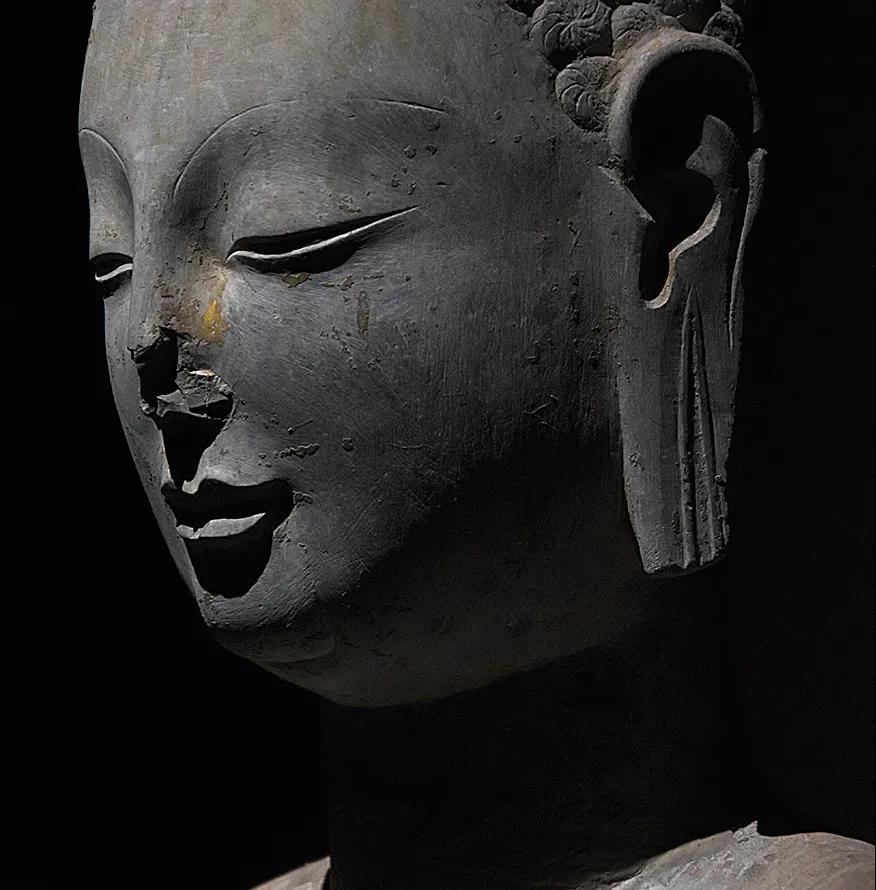

邺城博物馆藏-北齐

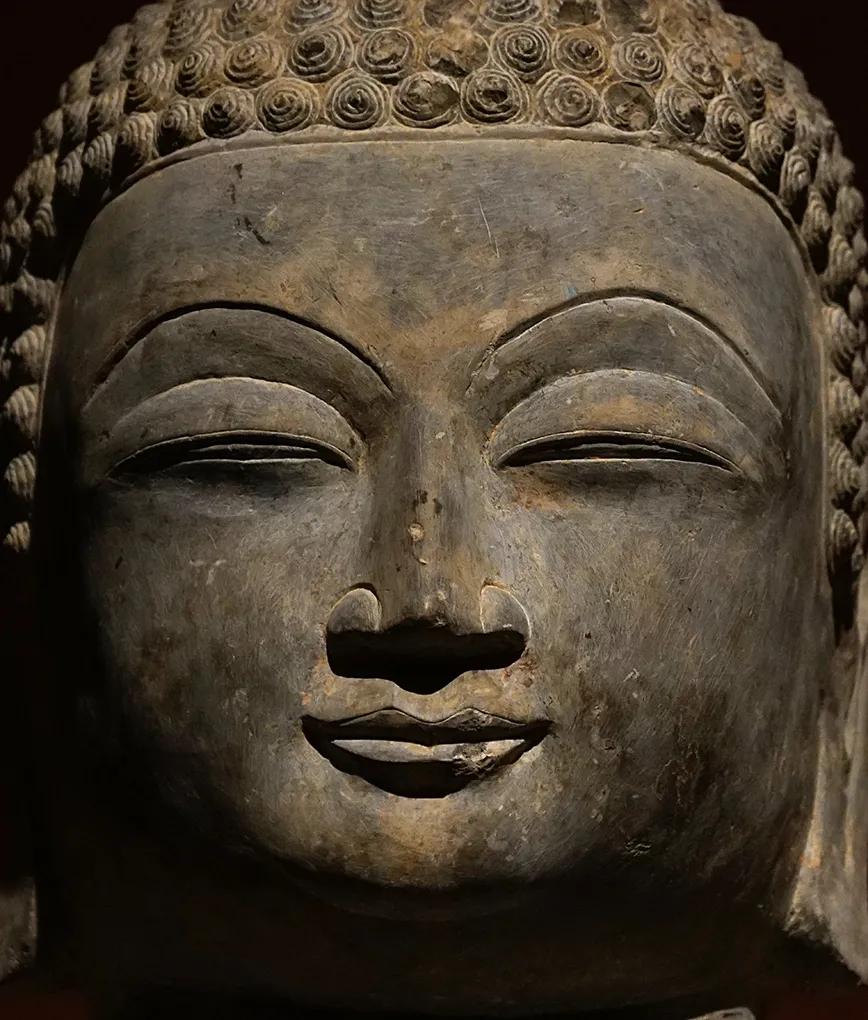

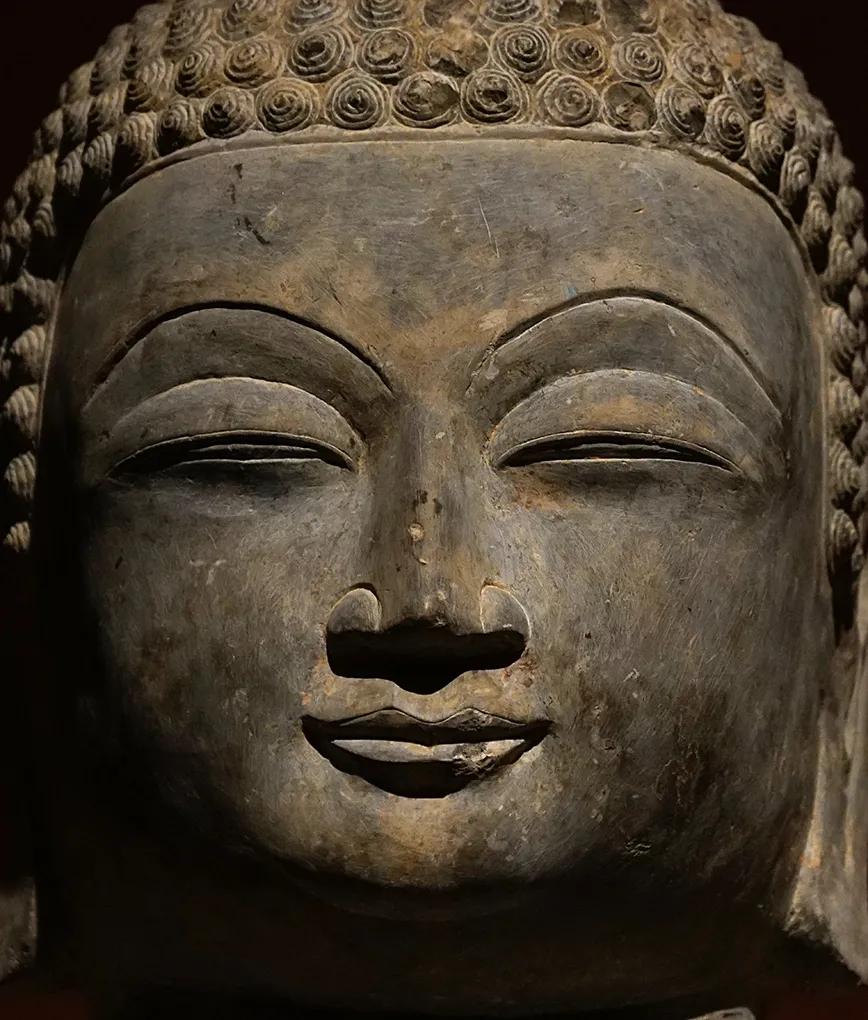

山东省博物馆藏-北齐

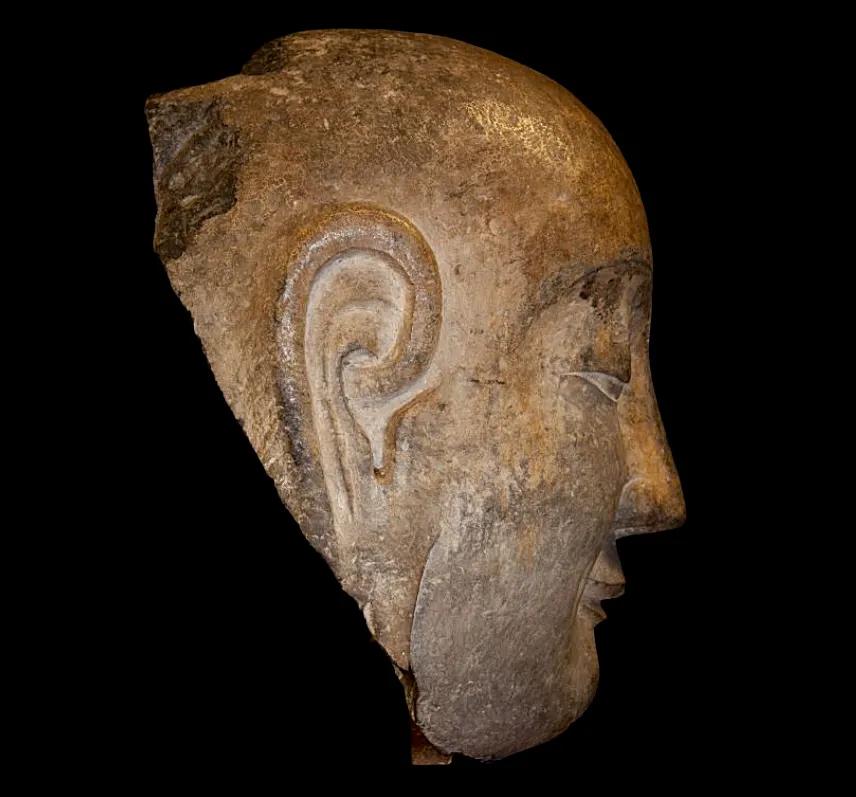

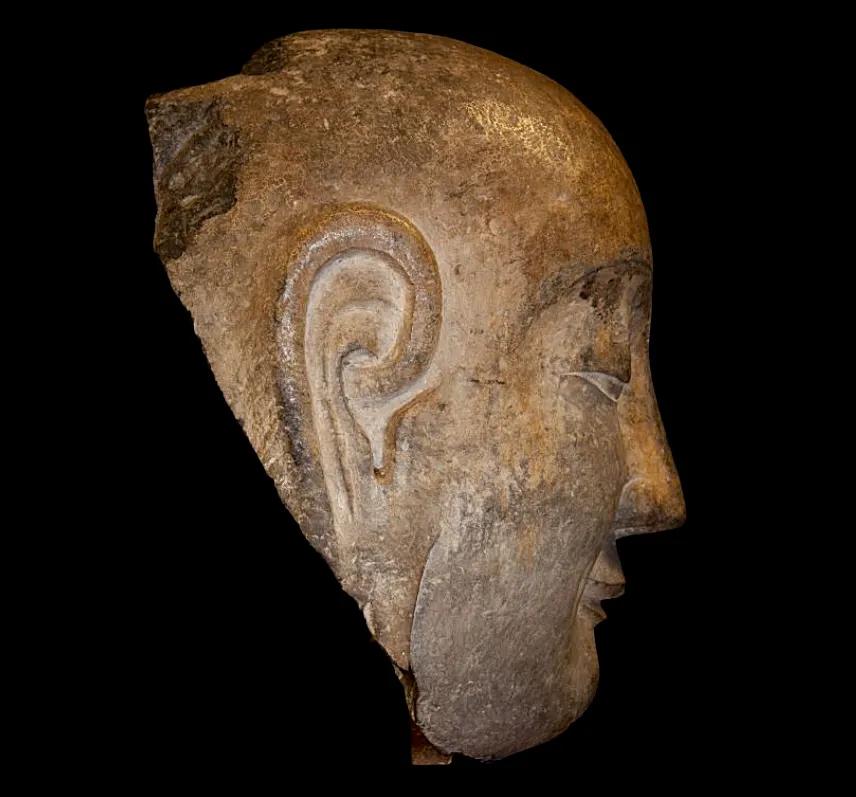

碑林博物馆藏-北周

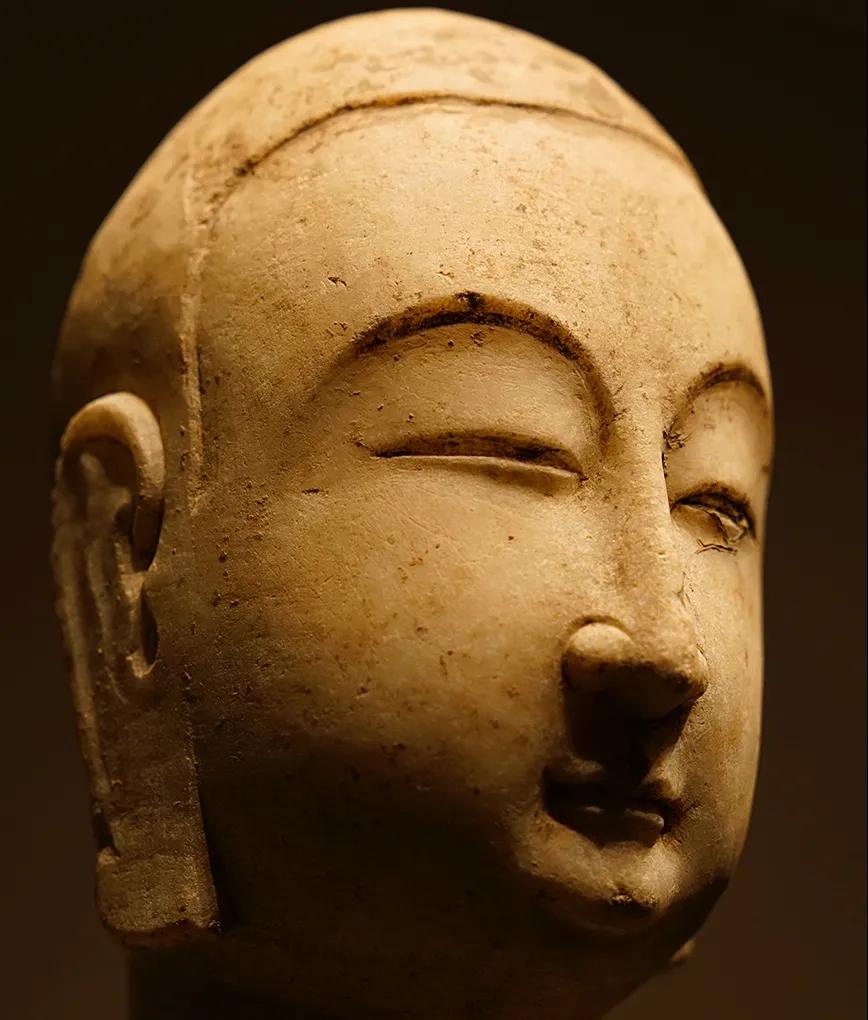

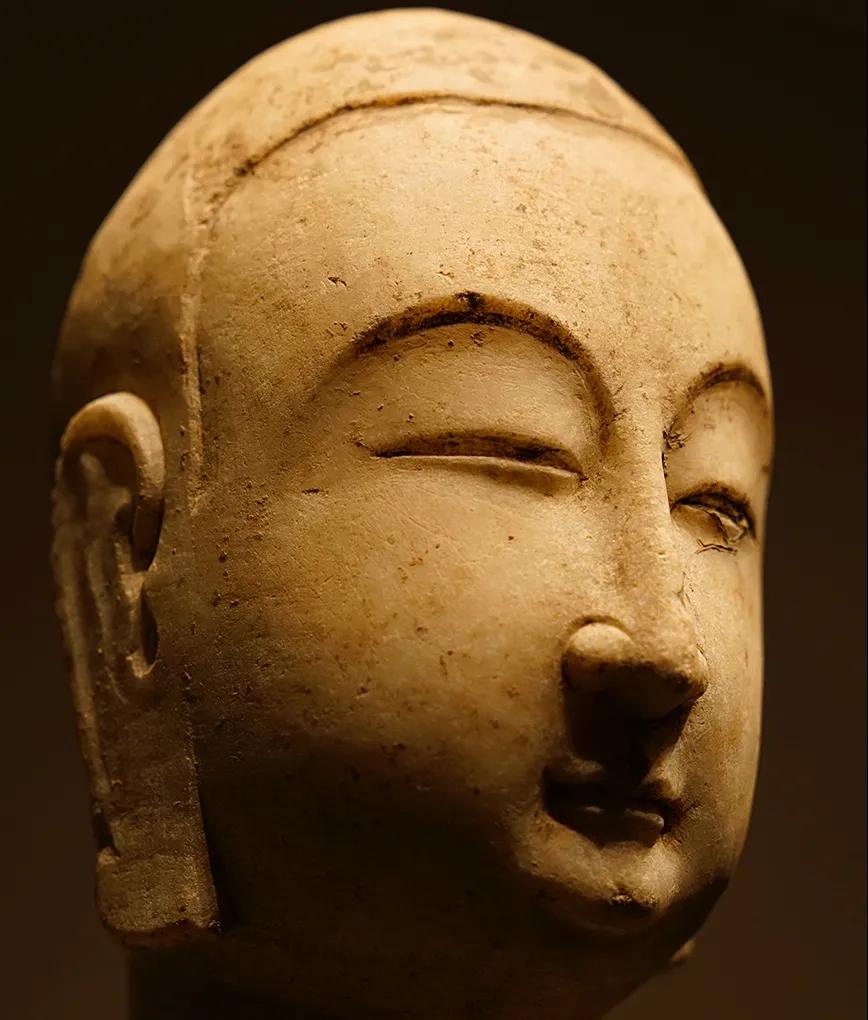

东京国立博物馆藏-隋

响堂山石窟-北齐

邺城北吴庄出土-北齐

响堂山石窟-北齐

响堂山石窟-北齐

山东省博物馆藏-北齐。可以清晰的看到古人的打磨方式,顺着五官的结构排出有规律的痕迹。

未经打磨的古代造像,响堂山石窟造像与西安博物院北周造像

关于时代气韵

北朝与唐代,中间还夹着隋代,跨过去不提是因为隋代造像太接近北齐与北周了,有时难以区分,故不再费神去单独讨论。而唐代造像是另外一个高峰,对后来朝代的造像样式有很深远的影响,单独提出来作为典型与北朝对照,能映衬出两种不同的时代气韵。

北齐造像是北朝最后一个阶段,这个时期已不再具有东魏和西魏造像那般清秀和风骨感,而是看上去有饱满、和谐、丰盈的体感,恰恰是这种观感,让很多人难以区分唐宋造像与北朝的差别,比如碑林博物馆有把唐代造像标为北周,把北周造像标为唐代的情况;济南市博物馆把一尊北齐佛首标为宋代;国家博物馆有一次展览也把泾川的一件北周菩萨像标为宋代等等,这种例子已经很常见了。

从某种层面来看,北齐、北周造像与唐代造像无疑具有很多共性。

宇文泰和高欢都是反对孝文帝汉化政策的,北齐皇室高氏为鲜卑化的汉人,且西胡化风气极盛,沉迷于西域歌舞,自王朝的建立之始所依靠的六镇军人就一直反对孝文帝汉化政策。如陈寅恪先生所言:“魏亡后,众多的西胡都归入北齐政权之下,他们不仅影响到北齐的历史,而且影响到隋唐的历史。”只不过北周宇文氏为巩固政权,也做出过一些维系胡汉的汉化政策。

此时改变褒衣博带的服饰,接纳外来的笈多样式,也正符合情理。脸型圆润,神态内收,具有古典美感,服饰也是异域特征,如曹家样的袈裟、菩萨的配饰、联珠纹样等等。

而唐代也正是更为博大和收纳的时代,多边贸易发达,外来文化与本土文化汇聚在一起。在造像上,服饰不仅沿袭了前朝,而且更为多元化,如龙门卢舍那大佛的通肩式在北齐与北周时就已存在,此前少有的钩纽式在唐代大为流行,对于雕刻技术也趋于娴熟,佛像的比例协调匀称,开脸大气、俊朗,眼线很长。以佛首为例,都在追求圆润饱满的开相,发式也有很多是共通的,比如螺发、磨光式肉髻、涡卷发纹等,甚至也有唐代佛像的眼皮是微微下垂的。这是两者存在的共性。

通过大量的实物比对可知,在整体时代气韵上,两者存在明显的不同。简言之,北齐造像有更多超脱和宁静的气质,唐代或以后的造像更有具体和沉实的感受,就是沉甸甸的,来自于生活和俗世的真切感。当然,这只是抽象化的表达,若论具体,《梵物志》书中的《佛首密码》那一篇已经有详细的比对,但这里从雕刻的角度讲一讲具体的感受。

北齐的佛像,有轻盈的意蕴,比如磨光发式是薄的,有时候可薄到几乎与光头类似也无妨,但是唐代的磨光式就会较厚实,其他发式更是如此,比如涡卷纹高凸出来,整个肉髻也很突出,但是北齐与北周的同种发式就会很薄,就像戴了一个薄薄的帽子。

另如眼皮,龙门石窟卢舍那大佛那样深邃厚重的眼睛在北齐时期是较为少见的,而有些北齐或者北周的佛眼,眼皮线条轻盈、飘逸,有的甚至只是一条细线。

唐代佛像的嘴唇紧实有力,肌肉肥美,而北齐就较有薄的意境,细润之气。这个薄的形态能让整个佛像的造型处于一个更为简练的外轮廓之中,而这个意境正符合纯粹超然的北朝气韵。而“厚”往往是与庄重雄浑的气度有关了,它无疑是属于唐朝的。

也由此可以延伸到服饰和身体形态上,青州北齐的“曹衣出水”,以及完全裸体状的薄衣与唐代衣纹厚实的状态就完全不同,肌肉也不如唐代壮实。

北齐的脸型没有肥的体感,而唐代就较肥美,有些唐代佛像的脸部肌肉其实已经接近臃肿,下巴浑圆,面颊鼓出来,小嘴紧抿。北齐则是圆润丰盈之感,所谓张僧繇“面短而艳”的画风,实则是指有丰腴的美感。

简练、丰腴与含蓄的笑意自会有轻盈的气质。雕刻北齐佛像的开脸时,要注意整体的简练外形,走刀与打磨都在考虑这个因素,雕刻唐代佛像就能放开许多,局部结实的形体感让外在的轮廓线变得富有节奏和弹性,他的分量感是具体的,实实在在的,不像北朝那样含蓄。另外,有的北齐佛像其眉线只是浅浅的一条轻盈的弧线,如一弯新月,但是在唐代造像里,同样的眉线就明显更有张力,硬朗之气更足。

轻盈与沉实的对照体现出两个时代差异化的审美特质,当然,这只是一个大略的概念,也不能按照字面意义去绝对化理解。

从采集石料到最终完成,历时7天,中间也用了合金头的刀子,若完全用淬火的铁工具,工期会延长两倍以上。

参与雕刻的师傅是80后,我画出图样,共同打出大轮廓,他雕凿出五官的基本形体,最后是我修整的细节。师傅在演示雕凿五官的时候,手法十分熟练,下刀很果断,没有美术功底的人完全凭借师傅传承的经验,雕出的立体感让人信服。对于各个地区的造像风格,他早已轻车熟路,能说得头头是道,比如谈到天龙山唐代佛像的嘴巴,小嘴往上撅起,形容得很贴切。

当然,总会谈到古意的问题,古代造像的气韵是建立在当时的历史背景下,人们所造之像纵有千般不同也总有古代的韵味,而现在的人仿古就像是在揣测,被动大于主动,况且还有眼高手低的因素,即使是现在最优秀的石匠做仿古,也很难有令自己十分满意的作品。

此次本意是为新书采集素材,记录用简陋的工具,用笨的方法去雕刻尊佛首的过程,但每日早出晚归与师傅干活之余竟有浑然忘机之感。凿子打在石面上所发出的叮当之声,以及那些被剔除之后四散飞溅的碎石屑,形成绵密的磁力,将尘世杂念与之隔绝,枯燥单调却沉静踏实。

手工雕刻的作品带有人性温情,毫发间的灵动感是机器取代不了的,但手工无法与机器比效率,样式也跟不上时代潮流,曲阳做传统手工石雕的师傅越来越少,卖手工雕刻工具的门店也越来越少。杨师傅是十分踏实的老石匠,虽然是82年生人,但已有二十多年雕刻传统佛像的经历。我问老杨:你的孩子还会继续做石雕吗?