非遺,悄悄變年輕了。

- 时间: 2021-09-24 08:25

- 作者: 谁最中国

说起“非遗”,印象里总是觉得古老又传统,就像博物馆里那些藏品,作为最珍贵的文化遗产陈列在玻璃柜子里,供人观赏,但是与我们当下的生活失去了联系。

年轻人,最爱追求新潮和前卫,玩的是摇滚、说唱、电竞、二次元……很难想像他们会对非遗产生强烈的兴趣。但是,偏偏有一些年轻人,剑走偏锋,把一些新的元素和创意与非遗结合起来,让“非遗”变成了一种“潮玩”,开始在网上掀起了一股非遗文化的新浪潮。

年轻人与非遗的相遇,就像是一场科幻的穿越剧,在时光隧道里,新生与古老欣然相遇,不同时代相互碰撞,电光火石般地生出许多出乎意料的东西来。这时人们才发现,我们印象中又古又旧的非遗,也可以很年轻,也可以很好玩又新潮。

古老的非遗需要当代表达。

随着时代发展,非遗越来越古老,离当下的生活越来越远。除了惊叹其工艺精湛之外,似乎难以引发审美和情感上的共鸣,在生活中也没有适用的场景。难道,进博物馆,是非遗的唯一宿命吗?如果,用非遗表达当下的情感、讲述当代的故事,能否和更多人的生活产生联系?

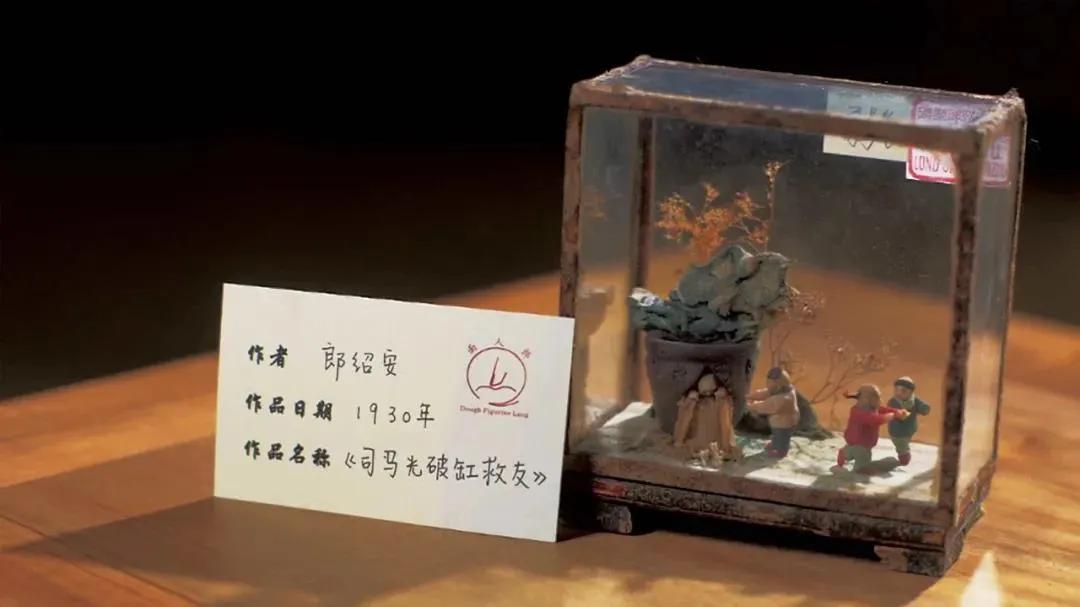

面人,在老一辈人的记忆里并不陌生,那时的小孩都喜欢蹲在面人小摊边,瞪大了眼睛,看着老艺人把一团面捏成栩栩如生的小动物,或者是手持金箍棒的悟空、肥头大耳的猪八戒、大刀关云长等历史传说中的人物。然而,后来面人渐渐退出了日常生活,幸而被列入了非遗名录,得以传承下来。

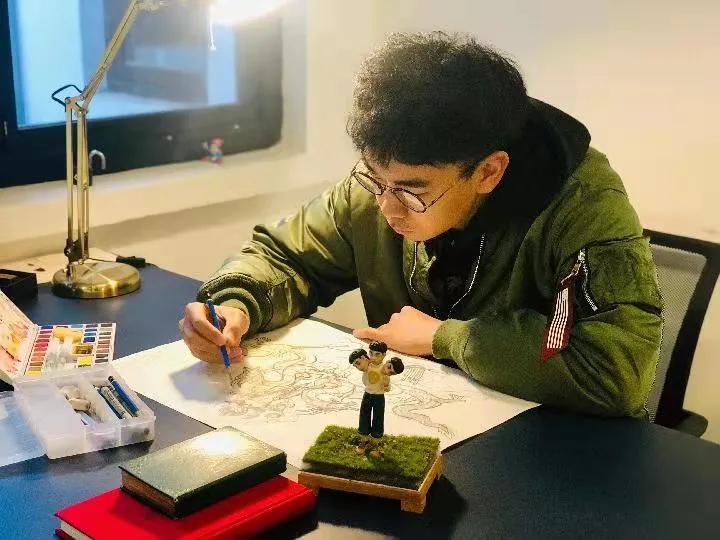

郎佳子彧,是“面人郎”的第三代传承人,3岁开始学习捏面人,已经算得上有20年技艺积累的“老手艺人”了。但与他的祖辈、父辈不同的是,这位95后非遗传承人,不仅仅专注捏面人技法的传承,还不断尝试创作新的作品,在其中融入自己的思考、表达自己的情感。比如,他创作的“三头男孩”,一个闭眼凝神、一个哀愁、一个嬉笑,似乎表达着他情绪的复杂和多面,但这又何尝不是所有现代人的隐喻呢?

在成长的过程中,心智和面塑手艺一同成熟,面人也成为了郎佳子彧认知社会、思考当下的载体。在疫情时期,他为钟南山院士创作了抗议主题面塑,来自山海经的妖兽背景上写着“退、散”,穿着白色制服的钟院士巍然立于前端,传统元素和最契合时代的社会话题,在他的出色创意中得以交融。

郎佳子彧在创作的同时,也在不断思考非遗在当下如何传承的问题。于他而言,既有非遗传承的责任,但更多是发自内心的喜欢,让他一直坚持,并不断尝试新的表达。

他说:“关于面人这项非遗,大家一直谈得比较多的是它的文化价值、艺术价值,可我觉得,它的价值首先是能给人带来快乐。面人技艺只有带给人欢乐,大家才愿意去接触、了解、传承。如果我们老是强调非遗的价值,可人们对此无感,那非遗传承只能是一句空话。”所以,他还在通过各种自媒体平台和一些线下活动推广面人手工艺,向更多普通人分享这份快乐。

或许,非遗不只在传承人的手中,代代相传。当传承人主动向当下生活靠近,乐于向大众分享,非遗就能获得更多人了解和喜欢,重新回到我们的日常生活中。

非遗和时尚也可以无缝衔接。

非遗在慢慢变“老”的同时,工艺的高难度,都为它树立起了高高的门槛,不仅隔绝了很多普通人的兴趣,也隔绝了与新兴事物碰撞的机会。但是,这门槛在年轻人的眼里却不攻自破,不仅有像郎佳子彧这样的传承人,主动走出非遗的高墙大院,还有许多专业之外的年轻人,敢于尝试和挑战非遗。

雁鸿,就是这样一位“敢想敢做”的年轻人,她自学手工创作古风妆饰,因精湛的手艺和大胆的创意,受到了70万+粉丝的喜爱,还登上了米兰时装周的舞台。

雁鸿的本科是护理专业,但选择这个专业只是听从了家人的建议,自己并不是真心喜欢。所以,工作几年后,她又去学了化妆和造型,成为了一名婚礼化妆师。在给新娘造型时,经常会自己动手做一些中式的传统头饰,她渐渐爱上了手工,从此一发不可收拾,利用所有空余时间钻研古风头饰制作。

尽管没有专业背景、没有珍贵的材料,雁鸿却能凭自己的摸索,把87版《红楼梦》、《霸王别姬》《清平乐》、《甄嬛传》等影视剧里的繁复珠冠簪环,都一一复刻出来。惊艳的古装头饰,极尽繁复与雕琢,一顶珠冠的完成,可能要耗费近百个小时,考验审美的同时,更考验耐心。

有了经验之后,雁鸿不再满足于模仿和复刻,开始自主设计,最惊艳的莫过于她做的山海经系列妆饰。她发挥大胆的想象,将《山海经》中描写的奇灵异兽,转化演绎为妆造的灵感。神秘华贵的西王母、温柔灵动的形似白鹿的夫诸、云游四海的人身龙首神、凶猛的青牛般的犀渠、形似乌鸦白喙赤足的精卫……都被她打造成奇幻绝美的头饰,再搭配唯美优雅的妆容服饰,仿佛那些灵兽又变幻成了一个个仙子,惊艳四方。

雁鸿这些独树一帜的作品,还吸引了国外设计师的目光,去年就有一位外国服装设计师找她合作,雁鸿负责妆饰设计和国外设计师的服装设计同步进行,两人共完成了11件作品,在米兰时装周的秀台上惊艳了所有人。

雁鸿虽非专业出身,却一直渴望学习最精湛的中国传统手工艺,所以,她决定拜四川工艺美术大师倪成玉为师,学习非遗工艺——花丝镶嵌。经过一年的刻苦学习,她终于完成了第一个用银花丝和真宝石制作的花丝镶嵌头冠。现在,她正在尝试把花丝镶嵌的技艺,应用到自己的手工创作中。

从护理专业到选择传统手工,从仿制到大胆原创,从独自探索到拜师,雁鸿用自己对中国传统手工艺的由衷热爱,完成了自身的蜕变,在成为非遗手工艺匠人、传承者和前沿设计者的路上,一步步前行。

其实,高深的非遗,和普通爱好者之间的距离,并没有那么远。最传统的工艺,与最前沿的时尚之间的距离,也没有那么远。一份笃定的热爱,一种大胆的创意,一次跨界的合作,都可以拉近这两者的距离。

木雕与手办成了忘年交。

一门传统手工艺,是否能具有年轻的生命力。不取决于手艺人的年龄,而是取决于手艺人的心态和思维。一位老手艺人,若只是在技艺上一遍遍重复,也难免会落入窠臼。但如果愿意尝试新的东西,有了精湛技艺的加持,也可以迎来自己的“第二春”。

福建莆田木雕,是国家级非物质文化遗产之一,素以“精微透雕”著称。但是,当地手艺人雕刻的却还是佛像、关公像、寿星等老派形象,未免有些过时了。有一个叫阿伟的年轻人,希望拍视频把家乡的木雕工艺传播出去,靠这些传统的形象肯定引不起人们的兴趣。他灵机一动:他们雕刻的山水、蟠龙都这么栩栩如生,雕刻手办肯定也很逼真。但是,他在当地邀请木雕匠人雕刻一些二次元形象时,却屡屡被拒。对于新的事物,大多数人抱着保守的态度。

直到他偶然遇到了卢正义,一位年过七旬的木雕匠人。他的打扮和气质看起来就不同寻常,身穿工字背心、脚踩卡通拖鞋,悠闲的姿态里透露着些许童趣。当阿伟把动漫人物图片拿到他面前时,他虽然不知道这些人物都是来自哪里,但还是觉得很可爱,答应试一试。

之后,阿伟提供创意和拍摄,卢正义负责雕刻,一个个活灵活现的木雕手办和有趣的视频,就呈现在大家的眼前。仅仅128天,关注他们的粉丝就上了百万,现在粉丝数已经达到了两百多万。

卢爷爷,称自己为“一个年方二十有七的年轻木匠”,也因此被阿伟和粉丝们亲切地叫做“小卢” 。在视频中,他只要拿起凿子开始工作就格外认真,似乎任何一块木头经过他的手就化腐朽为神奇,炮、银时、皮卡丘、兵长利威尔、钢铁侠等受欢迎的角色,都能被他从木头里“取出”。年轻人们纷纷大赞:“硬核手办”,“真·老二次元”,“有灵魂了!”,“这小伙子绝了!”……

“我叫卢正义,一个年轻的木匠,你的每一个点赞和关注,都是对中华传统手艺的传播和认可。”每次视频结尾,“小卢”总不忘来上这样一句。这个“年轻”的木匠,希望更多的年轻人能够关注这门手艺,而他精湛的手艺和有趣的作品、年轻化的传播方式,确实起到了很大的效用。越来越多的年轻人爱上了他的木雕手办,甚至有了学习木雕的动力,纷纷留言想拜“小卢”为师。

当老手艺人有了一颗年轻的心,也赋予了木雕一个年轻的生命。他们不仅让非遗手工艺进入了人们的视野,也通过视频播撒出千万颗希望的种子。

我们总在强调“非遗传承”,但是“非遗”最重要的内核是什么?是传统的形式、技艺、还是精神?郎佳子彧、雁鸿、卢正义和阿伟的尝试和探索,无不说明:传承的意义,不仅在于留存传统,也要寻求与当下生活的连接。

因为,没有不适用的技艺,只有不适用的场景。每一种非遗,曾经也是流行,经过时间的淬炼和一代代的传承,才成为了经典。如今,有了更多年轻人的关注和探索,非遗也可以重新进入我们的日常生活,成为有趣的“潮玩”。

非遗传承人、爱好者和手艺人,或是每一个普通人,都可以成为“非遗年轻化”的探索者和见证者。一起将非遗传承下去,从传统到当下,又从当下延续到未来,成为永恒的经典。